|

城市群作為國家參與全球競爭與國際分工的全新地域單元,正在肩負著世界經(jīng)濟重心轉(zhuǎn)移和“一帶一路”建設(shè)主陣地的重大歷史使命,成為全球經(jīng)濟重心轉(zhuǎn)移承載的重要擔當。

國家萬人計劃領(lǐng)軍人才、國際歐亞科學院院士、教育部長江學者特聘教授、中國科學院地理科學與資源研究所研究員方創(chuàng)琳在《北大金融評論》發(fā)表文章指出,全球城市群的發(fā)展已經(jīng)進入21世紀的中國新時代,中國城市群的金融組織格局與中國城市群的空間組織格局完全吻合一致,中國城市群是國家中心城市及區(qū)域中心城市的集中地,更是全球金融中心和國家金融中心的集中地,要以金融中心為依托支撐中國城市群的發(fā)育發(fā)展。

中國城市群的空間組織格局

城市群是指在特定地域范圍內(nèi),以1個超大或特大城市為核心,由至少3個以上都市圈(區(qū))或大城市為基本構(gòu)成單元,依托發(fā)達的交通通信等基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò),所形成的經(jīng)濟聯(lián)系緊密、空間組織緊湊,并最終實現(xiàn)同城化和高度一體化的城市集合體。正如德國空間規(guī)劃大師Klaus R. Kunzmann 教授所言,城市的未來就是城市群,就是多中心連綿城市區(qū)域,具有國際影響意義的城市連綿地帶。當一個特定區(qū)域的多個城市之間為化解日益嚴重的城市病,由競爭轉(zhuǎn)為競合,通過規(guī)劃同編、產(chǎn)業(yè)同鏈、城鄉(xiāng)同籌、交通同網(wǎng)、信息同享、金融同城、市場同體、科技同興、污染同治、生態(tài)同建的10大“同城化”過程,實現(xiàn)了區(qū)域性產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局一體化、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)一體化、區(qū)域性市場建設(shè)一體化、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌與城鄉(xiāng)發(fā)展一體化、環(huán)境保護與生態(tài)建設(shè)一體化、社會發(fā)展與基本公共服務(wù)一體化共6大“一體化”時,可以判斷城市群成為了真正意義上的城市群。

城市群作為國家參與全球競爭與國際分工的全新地域單元,正在肩負著世界經(jīng)濟重心轉(zhuǎn)移和“一帶一路”建設(shè)主陣地的重大歷史使命,成為全球經(jīng)濟重心轉(zhuǎn)移承載的重要擔當。全球城市群的發(fā)展已經(jīng)進入21世紀的中國新時代。中國城市群是國家新型城鎮(zhèn)化的主體區(qū)和國家經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略核心區(qū),以占全國29.12%的面積,集聚了全國75.2%的總?cè)丝诤?/SPAN>72%的城鎮(zhèn)人口,創(chuàng)造了占全國80.1%的經(jīng)濟總量和91.2%的財政收入,集中了全國91.2%的外資。從推進國家新型城鎮(zhèn)化的政策角度出發(fā),推動形成由5大國家級城市群、9大區(qū)域性城市群和6大地區(qū)性城市群組成的“5+9+6”的中國城市群空間結(jié)構(gòu)新格局,形成“以軸串群、以群托軸”的軸群式國家新型城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略格局。其中,5大國家級城市群包括京津冀城市群、長江三角洲城市群、珠江三角洲城市群、長江中游城市群和成渝城市群;9大區(qū)域級城市群包括遼中南城市群、山東半島城市群、海峽西岸城市群、哈長城市群、中原城市群、江淮城市群、關(guān)中平原城市群、北部灣城市群和天山北坡城市群;6大地區(qū)性城市群包括晉中城市群、滇中城市群、黔中城市群、蘭西城市群、呼包鄂榆城市群和寧夏沿黃城市群。

中國城市群的金融組織格局

中國城市群的金融組織格局與中國城市群的空間組織格局完全吻合一致,作為城市群核心區(qū)的都市圈是全球及國家金融中心的棲息地。總體來看,中國城市群是國家中心城市及區(qū)域中心城市的集中地,更是全球金融中心和國家金融中心的集中地。金融是中國城市群形成發(fā)育的血液,金融中心則是輸送血液的心臟,金融要素作為城市群形成發(fā)育的關(guān)鍵驅(qū)動要素和物質(zhì)流,在某種程度上決定著中國城市群的空間配置格局,越是金融體系健全和金融市場高度發(fā)育的城市群,越是發(fā)育程度越高的城市群。

中國城市群是國際金融中心的集聚地,集中了全國100%的全球金融中心,具有明顯的外資吸入效應(yīng)。2020年4月2日由英國Z/Yen集團與中國(深圳)綜合開發(fā)研究院共同編制的全球金融中心指數(shù)(GFCI 27)報告顯示,全球前十大金融中心分別為紐約、倫敦、香港、新加坡、上海、東京、北京、迪拜、深圳和悉尼,其中中國有4座城市并全部集中在城市群內(nèi);進入全球金融中心的上海、北京、深圳、廣州、成都、杭州、青島、天津、南京、大連10座中國內(nèi)地城市,全部集中在城市群內(nèi)。上海國際金融中心作為全國性證券交易市場所在地,金融市場體系健全,全國性金融市場中心的地位突出,金融市場規(guī)模具有絕對領(lǐng)先優(yōu)勢;北京是全國性大型金融機構(gòu)總部集聚中心,擁有17家法人商業(yè)銀行和63家法人保險機構(gòu)(2018年)。深圳擁有18家法人證券公司和18家法人保險機構(gòu)。

中國城市群是國家金融中心的集聚地,集中了全國100%的國家金融中心,具有強大的內(nèi)資吸附效應(yīng)。據(jù)第一財經(jīng)網(wǎng)報道,2020年度按中國金融中心指數(shù)綜合競爭力排名的31個城市依次為上海、北京、深圳、廣州、杭州、成都、天津、重慶、南京、武漢、鄭州、西安、蘇州、大連、長沙、濟南、青島、廈門、福州、寧波、合肥、沈陽、無錫、南寧、昆明、南昌、哈爾濱、石家莊、烏魯木齊、長春和溫州。這些城市2019年金融業(yè)增加值占全國金融業(yè)增加值的比重達57.7%,集聚的法人商業(yè)銀行總資產(chǎn)占全國的79.6%,法人保險公司總資產(chǎn)規(guī)模占全國的87.2%,法人公募基金管理資產(chǎn)占全國的91.2%,法人證券公司總資產(chǎn)占全國的95.8%。本外幣存、貸款余額分別占全國51.5%、52.3%,單位金融從業(yè)人員占全國的48.6%。這31個城市全部集中在不同類型和不同發(fā)育程度的城市群內(nèi)。

中國城市群是全國金融產(chǎn)品的匯聚地,集中了全國約85% 的存款余額,具有強勁的聚財效應(yīng)。從1980-2016年的36年間,中國城市群的城鄉(xiāng)居民年末儲蓄存款余額由300.63億元增加到530512.82億元,占全國的比重由75.25%增加到87.47%;年末金融機構(gòu)存款余額由1020.9億元增加到1258719.22億元,占全國的比重由58.76%增加到83.59%(表1),聚財效應(yīng)越來越顯著;人均城鄉(xiāng)居民儲蓄年末余額由54.13元提升到50110.12元,是全國人均水平的1.14倍。

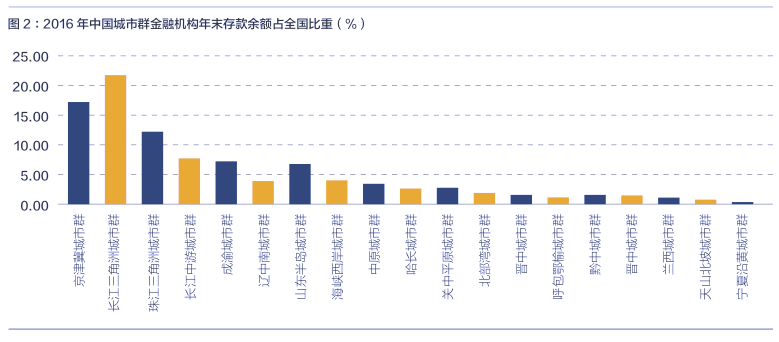

中國城市群的金融集聚具有顯著的空間分異效應(yīng)。19個城市群區(qū)位條件不同,發(fā)育程度不同,聚財能力不同。長江三角洲城市群對國家經(jīng)濟發(fā)展的貢獻最高達20%,其城鄉(xiāng)居民儲蓄存款余額和金融機構(gòu)年末存款余額占全國的比重分別高達22.3%和21.59%(圖1,圖2),其次為京津冀城市群,城鄉(xiāng)居民儲蓄存款余額和金融機構(gòu)年末存款余額占全國的比重分別為11.3%和17.2%,珠江三角洲城市群所占比重分別為7.53%和12.1%;長江中游城市群所占比重分別為7.65%和7.78%,成渝城市群所占比重分別為6.46%和7.22%;而寧夏沿黃城市群所占比重最低,分別只有0.38%和0.4%。

……

作者:方創(chuàng)琳,男,國家萬人計劃領(lǐng)軍人才,國際歐亞科學院院士,教育部長江學者特聘教授,中國科學院地理科學與資源研究所研究員

(文章來源:《北大金融評論》第6期)

|