|

導(dǎo)讀

2020年9月19日上午,2020中國(guó)城市規(guī)劃學(xué)術(shù)季鄉(xiāng)村規(guī)劃與建設(shè)學(xué)委會(huì)學(xué)術(shù)活動(dòng)之“全面小康與鄉(xiāng)村規(guī)劃——中西部縣鄉(xiāng)域鄉(xiāng)村規(guī)劃”成功舉行。長(zhǎng)安大學(xué)建筑學(xué)院院長(zhǎng)武聯(lián)教授做題為《秦巴山區(qū)典型鄉(xiāng)村“三生空間”內(nèi)在機(jī)制及振興路徑探究》的學(xué)術(shù)報(bào)告。

本報(bào)告主要介紹了發(fā)言專(zhuān)家基于陜南地區(qū)秦嶺及秦巴山區(qū)一系列鄉(xiāng)村項(xiàng)目以及扶貧和實(shí)踐項(xiàng)目的研究,并分享了發(fā)言專(zhuān)家關(guān)于“三生空間”的相互關(guān)系,以及此后發(fā)展路徑的認(rèn)識(shí)。報(bào)告分為三個(gè)方面:“三生空間”的概念、機(jī)制與歷史演化,秦巴山區(qū)鄉(xiāng)村特征與現(xiàn)狀問(wèn)題,“三生空間”協(xié)同機(jī)制下的秦巴山區(qū)鄉(xiāng)村振興路徑。

01“三生空間”的含義、特點(diǎn)與歷史演化

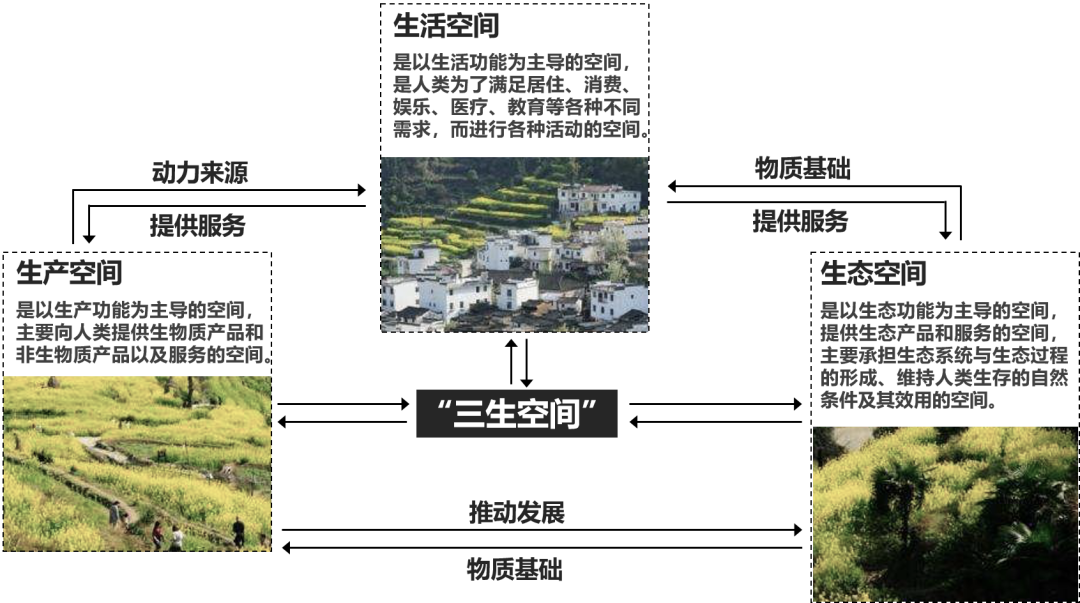

“十八大”以后,黨中央和國(guó)家針對(duì)城鄉(xiāng)人居環(huán)境的發(fā)展提出了“三生空間”的概念,并特別強(qiáng)調(diào)了“三生空間”統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的開(kāi)發(fā)模式。實(shí)際上,“三生空間”是城市和鄉(xiāng)村最重要的主體功能空間,在人居環(huán)境發(fā)展和規(guī)劃建設(shè)中發(fā)揮著非常重要的作用。隨著生態(tài)文明建設(shè)“五位一體”戰(zhàn)略布局的提出,我們又提出了以生態(tài)保護(hù)為前提,生態(tài)優(yōu)先的思想。目前的國(guó)土空間規(guī)劃正是以這種思路和思想開(kāi)展的。

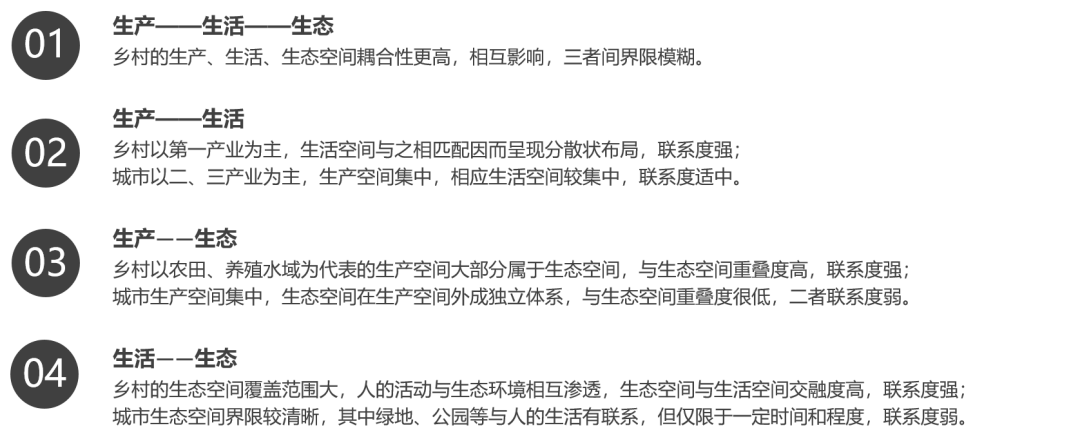

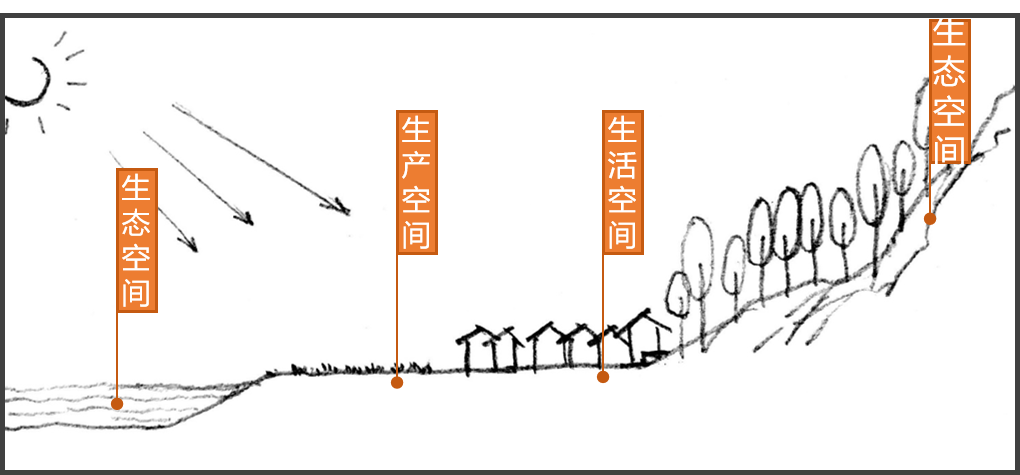

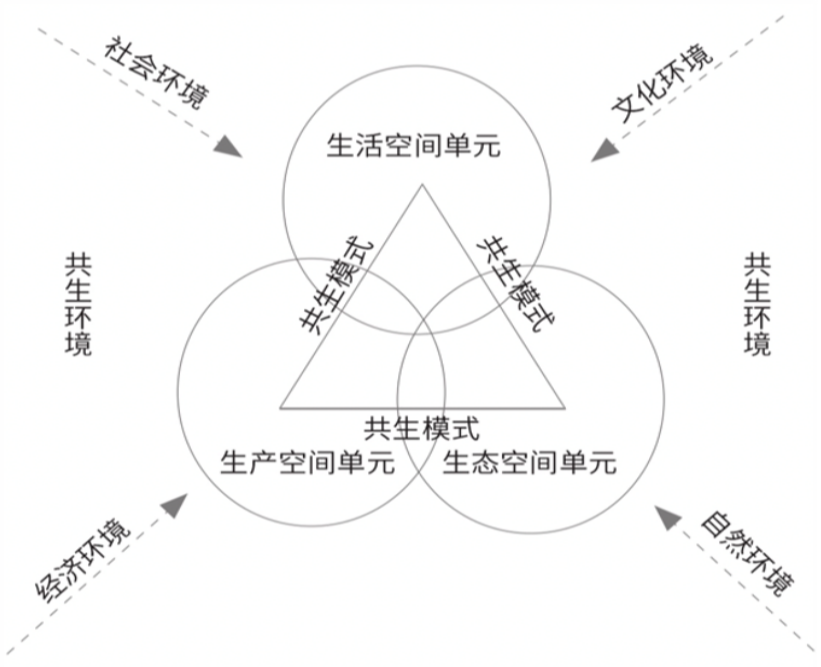

如果從不同尺度和不同對(duì)象看“三生空間”,那么其特征、構(gòu)成要素以及相互關(guān)系也將不同。鄉(xiāng)村,特別是山地鄉(xiāng)村,其“三生空間”的相互關(guān)系與構(gòu)成要素同城市差異非常大。因此,要做好鄉(xiāng)村,就要揭示和理解“三生空間”的本質(zhì)以及相互的內(nèi)在關(guān)系的規(guī)律,這是鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村規(guī)劃和鄉(xiāng)村建設(shè)非常重要的一條路徑。鄉(xiāng)村和城市“三生空間”的最大差異就在于,鄉(xiāng)村的“三生空間”相互制約、相互影響與相互滲透,具有你中有我、我中有你、相互包含、相互協(xié)同的關(guān)系(圖1)。其中,鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與生產(chǎn)體系可對(duì)生活方式和生活空間造成影響。例如,鄉(xiāng)村的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)可影響鄉(xiāng)村的生活方式、居住方式、村莊布局、院落布局以及房屋布局等,并可孕育鄉(xiāng)村的獨(dú)特文化。鄉(xiāng)村的部分生產(chǎn)空間同時(shí)承擔(dān)著生態(tài)空間的職能,例如,林業(yè)、種植業(yè)是生產(chǎn)空間,但也具有一定的生態(tài)功能。因此,在鄉(xiāng)村,生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間相互包容,三者之間的關(guān)系以及兩兩之間的關(guān)系都同城市有著巨大的差異。

圖1 “三生空間”相互制約、相互影響與相互滲透的關(guān)系

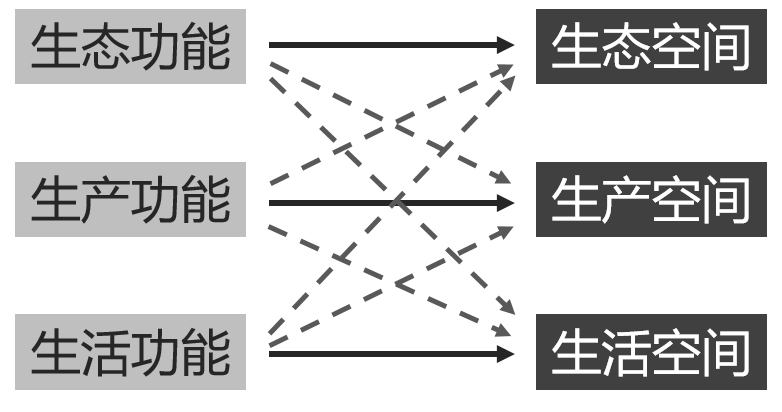

由此可見(jiàn),“三生空間”的功能具有復(fù)合性,“空間”與“功能”之間存在“多對(duì)多”的復(fù)雜關(guān)系,即一類(lèi)空間包含多種功能。在多種功能中又存在主導(dǎo)功能(圖2),例如生態(tài)空間中以生態(tài)功能為主導(dǎo),同時(shí)存在著生產(chǎn)與生活的其余附加職能。這種同一功能分布在不同空間,同一空間對(duì)應(yīng)著多種功能的多對(duì)多關(guān)系,需要著重厘清。

圖2 “三生空間”的功能復(fù)合性

“空間”與“功能”之間的“多對(duì)多”關(guān)系在山地鄉(xiāng)村和平原鄉(xiāng)村之間的差異較大。平原鄉(xiāng)村的地域空間、生態(tài)承載力、針對(duì)人工干預(yù)的自修復(fù)能力等方面同山地鄉(xiāng)村有非常大的差別。山地鄉(xiāng)村的空間受地形地貌限制,用地較為破碎。因此,受村莊形態(tài)影響,山地鄉(xiāng)村比平原鄉(xiāng)村具有更加多樣的功能復(fù)合與協(xié)同關(guān)系。從這種差異性中我們可看出,鄉(xiāng)村的空間形態(tài)、耕作半徑、耕作模式同生活生產(chǎn)息息相關(guān),其天然的生態(tài)屏障也同生活生產(chǎn)密不可分。

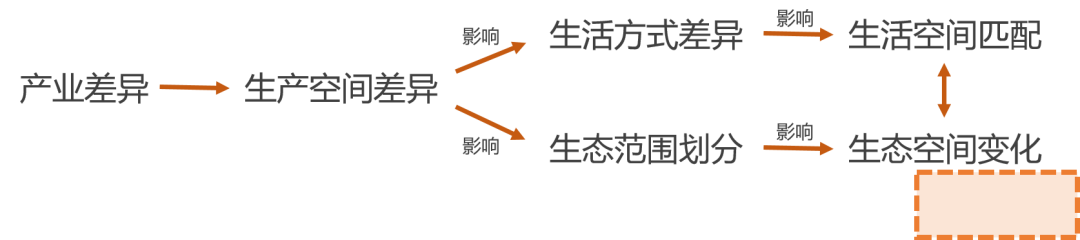

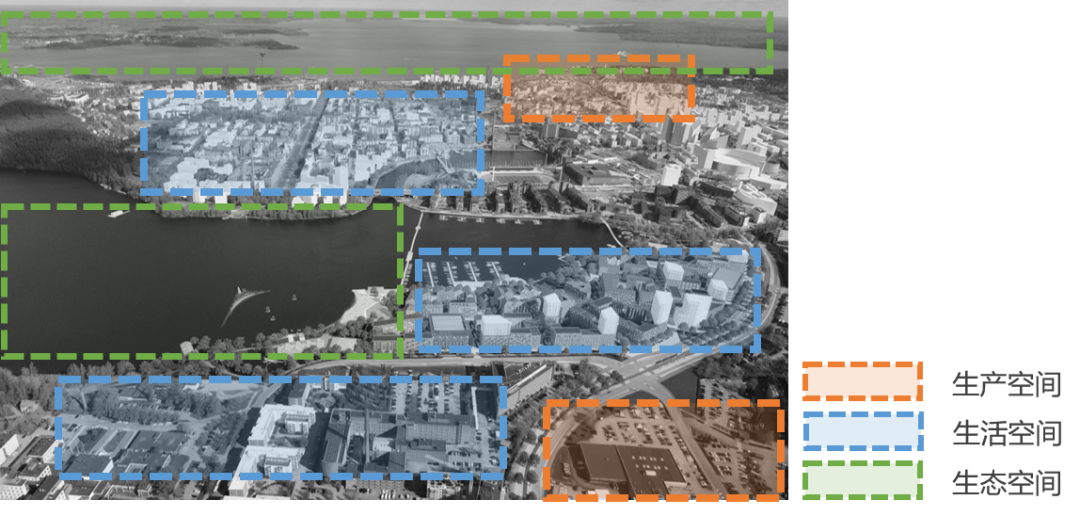

同鄉(xiāng)村相反,城市的產(chǎn)業(yè)以第二、三產(chǎn)業(yè)為主(圖3、圖4),城市的生活空間與生產(chǎn)空間之間具有相對(duì)明顯的界限,生態(tài)空間由于城市的建設(shè)密度界限也較為明顯。由此看出,城市中“三生空間”之間的滲透性、協(xié)同性與包容性同鄉(xiāng)村差距較大,這種差異源于農(nóng)村與城市的產(chǎn)業(yè)差異性。產(chǎn)業(yè)差異造成了鄉(xiāng)村社區(qū)與城市社區(qū)中不同的生活方式,并進(jìn)一步形成了不同的生活空間。例如,如果一個(gè)區(qū)域以種植業(yè)為主,便需要有同種植業(yè)相適應(yīng)的生活空間。同樣,產(chǎn)業(yè)差異對(duì)生態(tài)空間的影響也較大(圖5)。

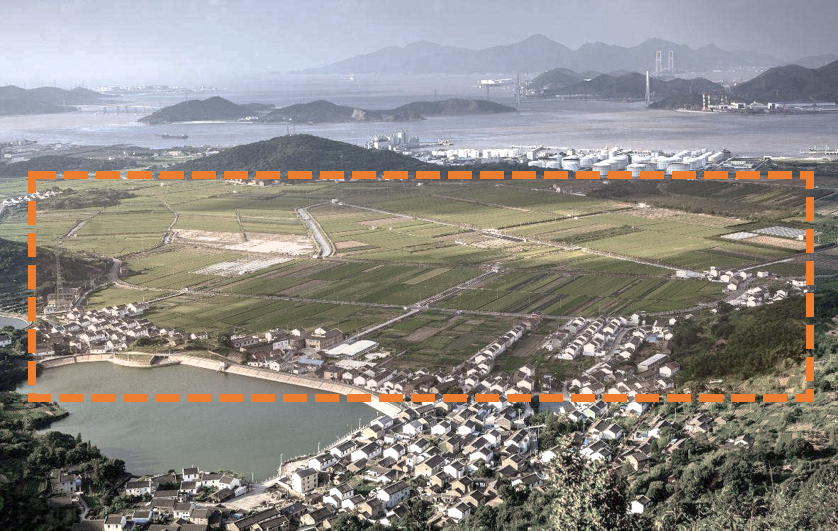

圖3 鄉(xiāng)村——以農(nóng)業(yè)為主的第一產(chǎn)業(yè)

圖4 城鎮(zhèn)——第二、三產(chǎn)業(yè)

圖5 產(chǎn)業(yè)差異對(duì)“三生空間”的影響

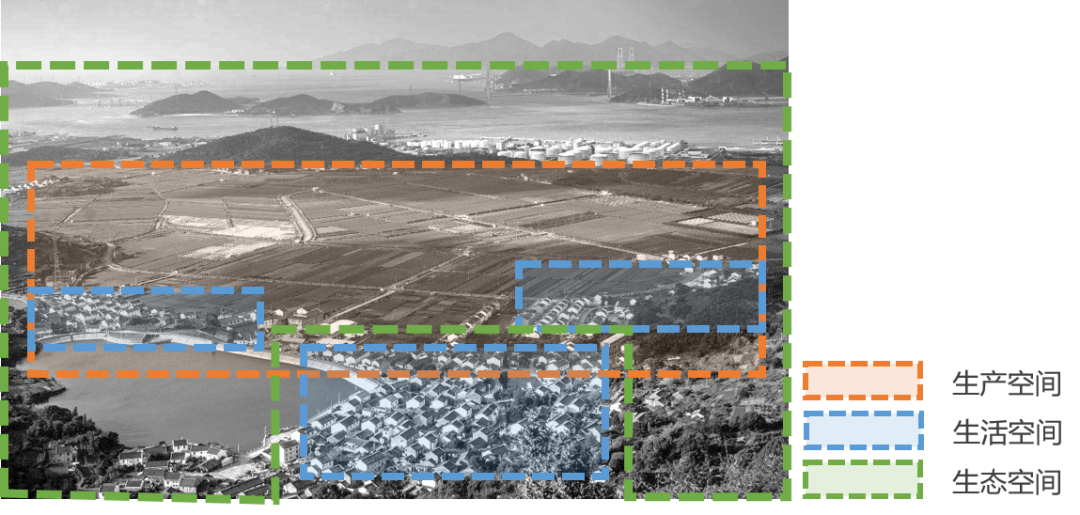

另外,鄉(xiāng)村與城市“三生空間”的差異還體現(xiàn)在功能耦合性上。鄉(xiāng)村的最大特點(diǎn)是三生空間的界限較為模糊,耦合度較高(圖6);而城市的三生空間界限比較明顯,耦合度較低(圖7)。因此,在促進(jìn)鄉(xiāng)村發(fā)展的過(guò)程中,我們需要思考,如何發(fā)展與升級(jí)鄉(xiāng)村的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)?在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型之后,生態(tài)空間與生活空間如何重構(gòu)?如何與生產(chǎn)空間形成適配關(guān)系?三生空間的功能耦合性可以反映在三生空間三者之間的關(guān)系以及兩兩之間的關(guān)系中(圖6)。相比城市,鄉(xiāng)村的生產(chǎn)空間和生活空間之間的包容與協(xié)同關(guān)系更強(qiáng),生產(chǎn)空間和生態(tài)空間之間的重疊度更高,生活空間與生態(tài)空間的交融度也更高。以山地鄉(xiāng)村為例,其生活空間與生態(tài)空間沒(méi)有明顯界限,三生空間的耦合度非常高,這是在某一種產(chǎn)業(yè)形態(tài)下或者一種經(jīng)營(yíng)模式下呈現(xiàn)出來(lái)的關(guān)系。“三生空間”三者間與兩兩間的復(fù)合功能需要我們認(rèn)真深入的研究探討。

圖6 鄉(xiāng)村三生空間三者耦合度高,界限模糊

圖7 城鎮(zhèn)三生空間三者耦合度低,界限明確

圖8 “三生空間”的復(fù)合功能

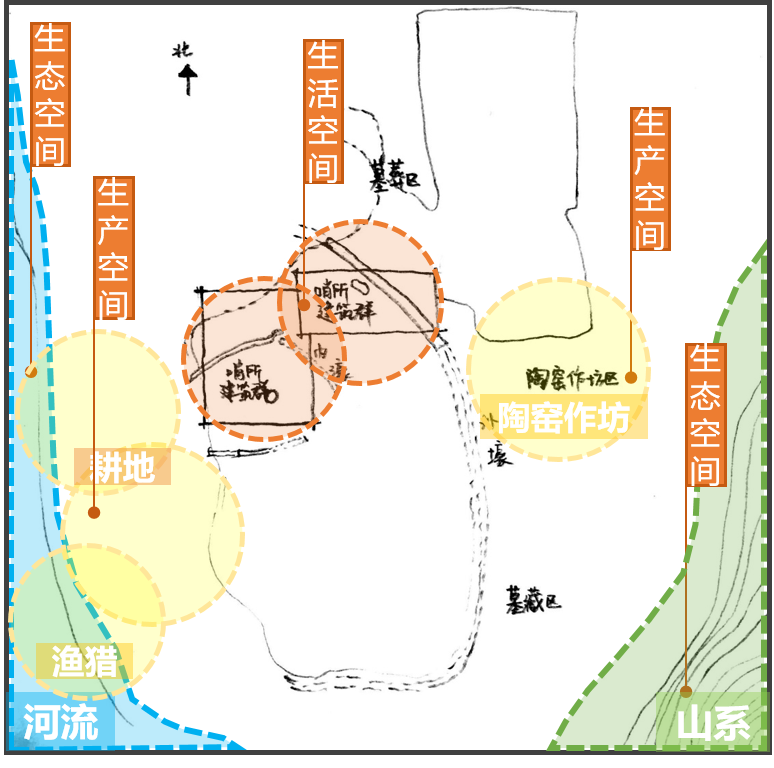

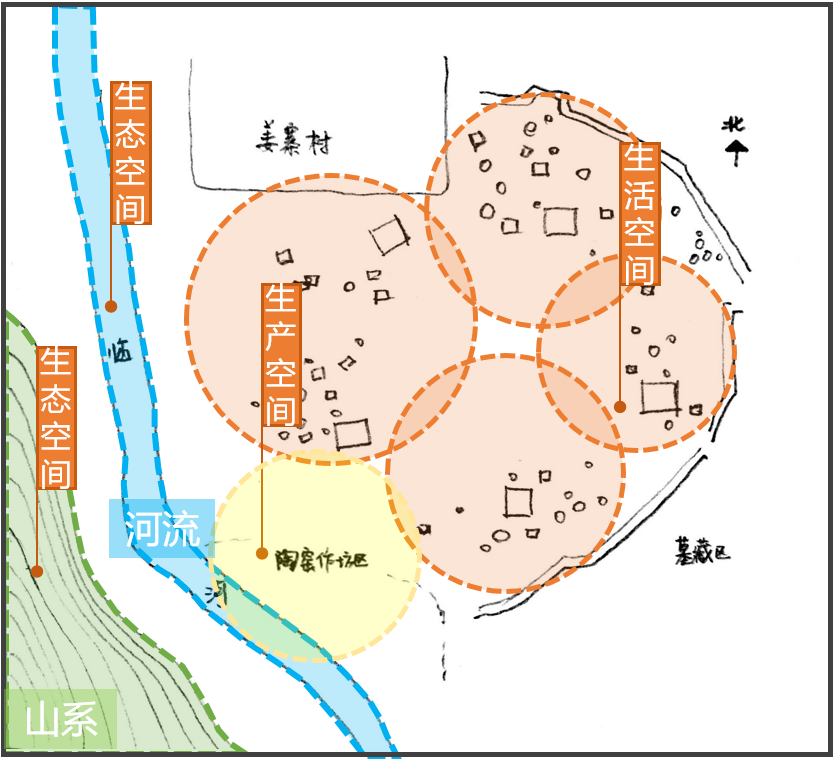

從中國(guó)傳統(tǒng)城市建設(shè)中我們可以挖掘出“三生空間”的特點(diǎn)、演化機(jī)制與內(nèi)在關(guān)系。我們的先輩為了生態(tài)安全、生活保障與穩(wěn)定的定居,非常重視“三生空間”的選擇與匹配關(guān)系。這種重視首先體現(xiàn)在歷史遺址中。在西安半坡村遺址(圖9)中,白鹿原可遮擋風(fēng)寒并提供林木,既是主要的生態(tài)功能空間,也是重要的生產(chǎn)空間;河流是生態(tài)空間,同時(shí)可提供農(nóng)耕用水與漁獵等生產(chǎn)功能;居住空間以壕溝為主,形成穴居群落外,還提供了制陶區(qū)與墓葬區(qū)。因此,半坡村生態(tài)生活生產(chǎn)三者兼顧,同時(shí)三者協(xié)同并互相利用。正是因?yàn)榘肫麓逍纬傻倪@種高度耦合的穩(wěn)態(tài)關(guān)系,使得人居環(huán)境能夠持續(xù)穩(wěn)態(tài)的發(fā)展。在姜寨遺址(圖10)中我們也能發(fā)現(xiàn)同樣的現(xiàn)象。這便是先輩的營(yíng)建智慧,揭示了“三生空間”三者之間的規(guī)律,對(duì)我們現(xiàn)在仍有非常大的啟示。

圖9 半坡遺址

圖10 姜寨遺址

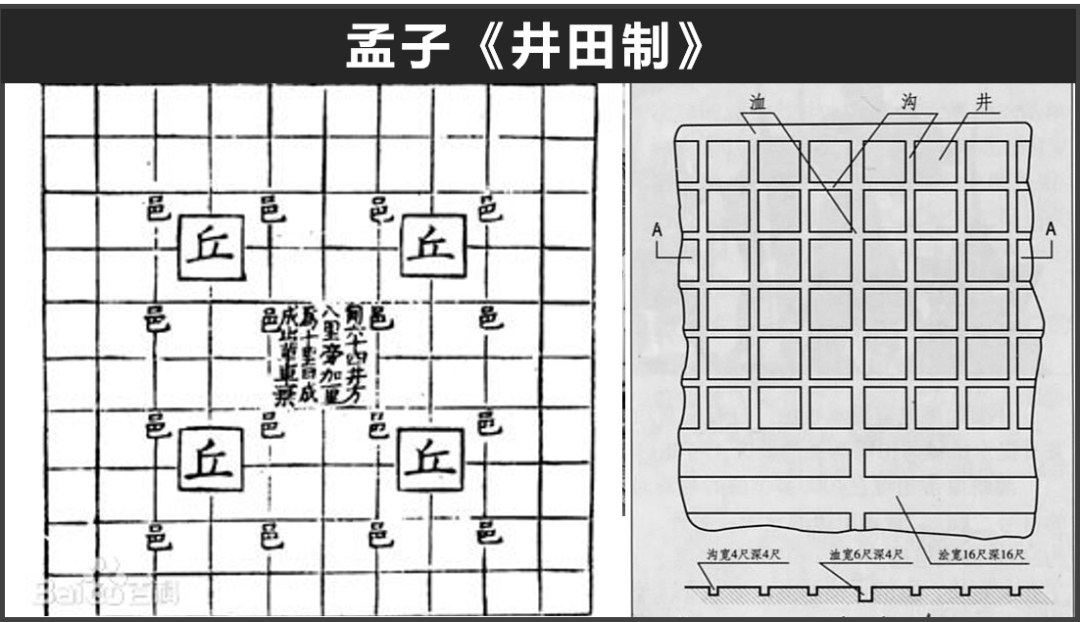

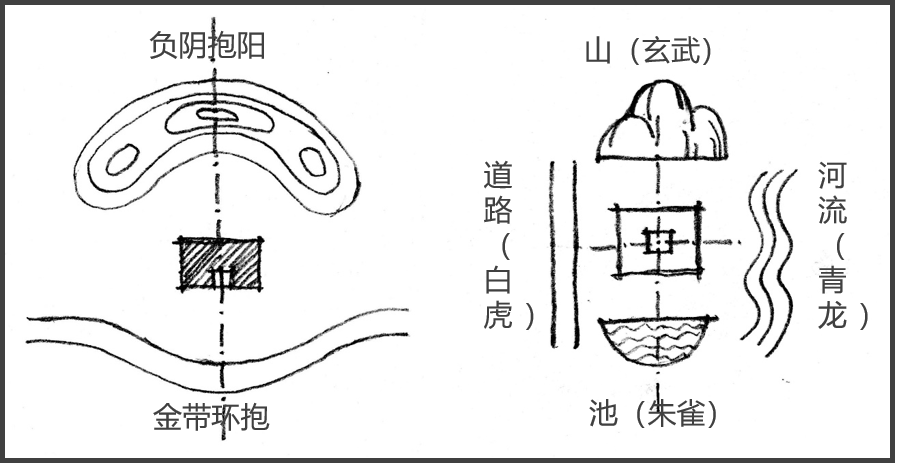

其次是書(shū)籍理論。《井田制》中,孟子以土地量定人數(shù),并確定了環(huán)境容量(圖11)。《管子 乘馬》中提出不同等級(jí)的土地可容納的不同量級(jí)人口數(shù),合理考慮了修建城池的土地承載力。這其實(shí)便是一種“三生空間”的耦合,承載力是生態(tài)問(wèn)題,土地承載力講述了生產(chǎn)和生活生態(tài)的關(guān)系:城市有多少田地與水源,能承擔(dān)多少居民。另外,管子中提出的因地制宜的城市選址和規(guī)劃思想(圖12),以及傳統(tǒng)風(fēng)水理論中負(fù)陰抱陽(yáng),山水交匯的城市選址思想(圖13),都考慮了多種國(guó)土空間要素,強(qiáng)調(diào)了“三生空間”多要素的耦合,以形成有田、有水、有陽(yáng)光、有林木遮擋的人居環(huán)境。生態(tài)空間、生活空間以及生產(chǎn)空間之間的相得益彰與相互協(xié)同,保證了日常生活、城池防御以及氣候屏障的協(xié)同構(gòu)成。

圖11 孟子《井田制》

圖12 《管子·乘馬》——高毋近旱而水用足;下毋近水而溝防省

圖13 傳統(tǒng)風(fēng)水理論——負(fù)陰抱陽(yáng),山水交匯

田園詩(shī)畫(huà)中,“三生空間”同樣有所體現(xiàn)。在中國(guó)傳統(tǒng)畫(huà)中,生態(tài)空間占比較大,比較夸張,而生活空間較少,體現(xiàn)了古人崇尚自然的思想(圖14、圖15)。一幅和諧畫(huà)作的根本是構(gòu)成要素的合理配置,即有什么產(chǎn)業(yè),有怎樣的生活,有何種的生態(tài),體現(xiàn)了“三生空間”的聯(lián)系度。田園詩(shī)歌中描述的場(chǎng)景也涵蓋了生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間,以及其間的相互關(guān)系(圖16、圖17)。可以看出,田園詩(shī)畫(huà)并未強(qiáng)化三生空間的某一方面,而是重視三者間的有機(jī)協(xié)同。

圖14 北宋 王希孟《千里江山圖》中的三生空間

圖15 清《農(nóng)耕圖》中的三生空間

圖16 《歸園田居 其一》中的三生空間

圖17 《過(guò)故人莊》中的三生空間

從以上傳統(tǒng)人居環(huán)境營(yíng)造的分析中,我們可總結(jié)得出“三生空間”的內(nèi)在機(jī)制——協(xié)同、適配、融合。協(xié)同指“三生空間”三者協(xié)調(diào)共用,牽一發(fā)而動(dòng)全身,應(yīng)整體考慮,缺一不可。適配是指“三生空間”三者相互影響,相互配合,任一要素發(fā)生變化時(shí),其余兩者均應(yīng)發(fā)生適應(yīng)性調(diào)整。例如,生產(chǎn)空間以種植業(yè)為主,生活空間便需通過(guò)農(nóng)田界定,同時(shí)還需考慮農(nóng)田分布與地形地貌等生態(tài)要素的適配。融合指“三生空間”的融合,均衡發(fā)展是取得人居環(huán)境穩(wěn)態(tài)的必要條件。與現(xiàn)在城市“三生空間”分隔清晰相反,鄉(xiāng)村的一個(gè)重要特點(diǎn)便是強(qiáng)調(diào)“三生空間”的包容性,這個(gè)特征和作用機(jī)制在山地鄉(xiāng)村更加明顯。目前鄉(xiāng)村存在的一些問(wèn)題,就是因?yàn)楹雎粤恕叭臻g”的融合性,孤立的考慮某一方面,而對(duì)整體性考慮不足。例如,片面發(fā)展某一類(lèi)產(chǎn)業(yè),而忽視了產(chǎn)業(yè)與生態(tài)不匹配的問(wèn)題,最終影響了人居環(huán)境的風(fēng)貌;抑或盲目考慮建設(shè)用地的擴(kuò)張,對(duì)特色風(fēng)貌、生產(chǎn)、生態(tài)帶來(lái)了一系列負(fù)面影響等。

綜上所述,中國(guó)傳統(tǒng)思想為國(guó)土空間規(guī)劃提供了非常重要的啟示,包括:傳統(tǒng)價(jià)值觀中的綠色、生態(tài)思想,國(guó)土空間全要素的合理配置方式以及“生產(chǎn)、生活、生態(tài)”空間三者間的協(xié)同與融合。我們現(xiàn)在提出的統(tǒng)籌鄉(xiāng)村,協(xié)調(diào)發(fā)展等的思想和傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)在很多方面是一致的。

02秦巴山區(qū)鄉(xiāng)村特征與現(xiàn)狀問(wèn)題

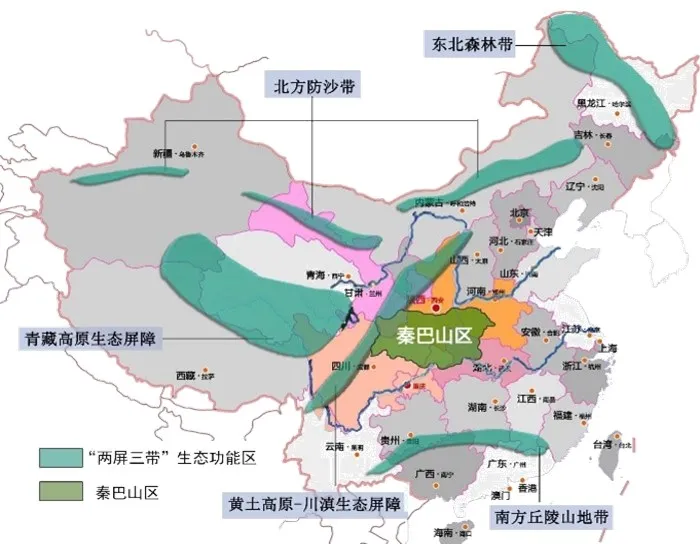

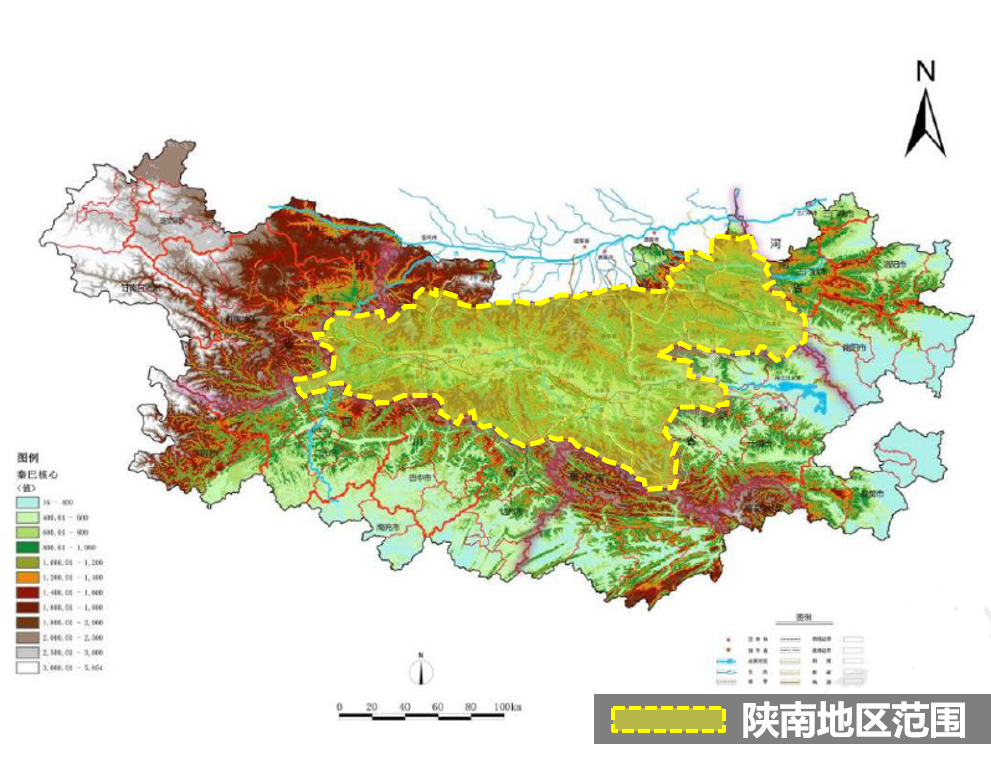

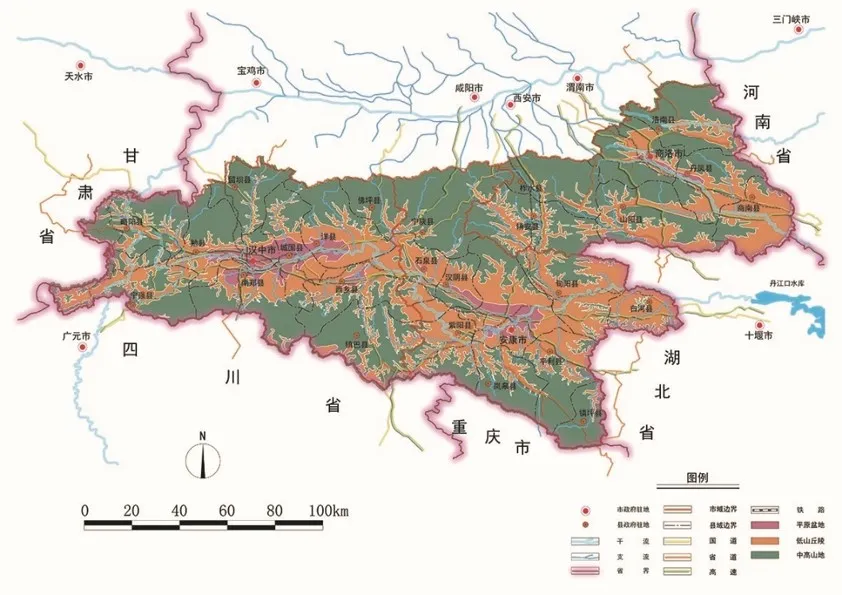

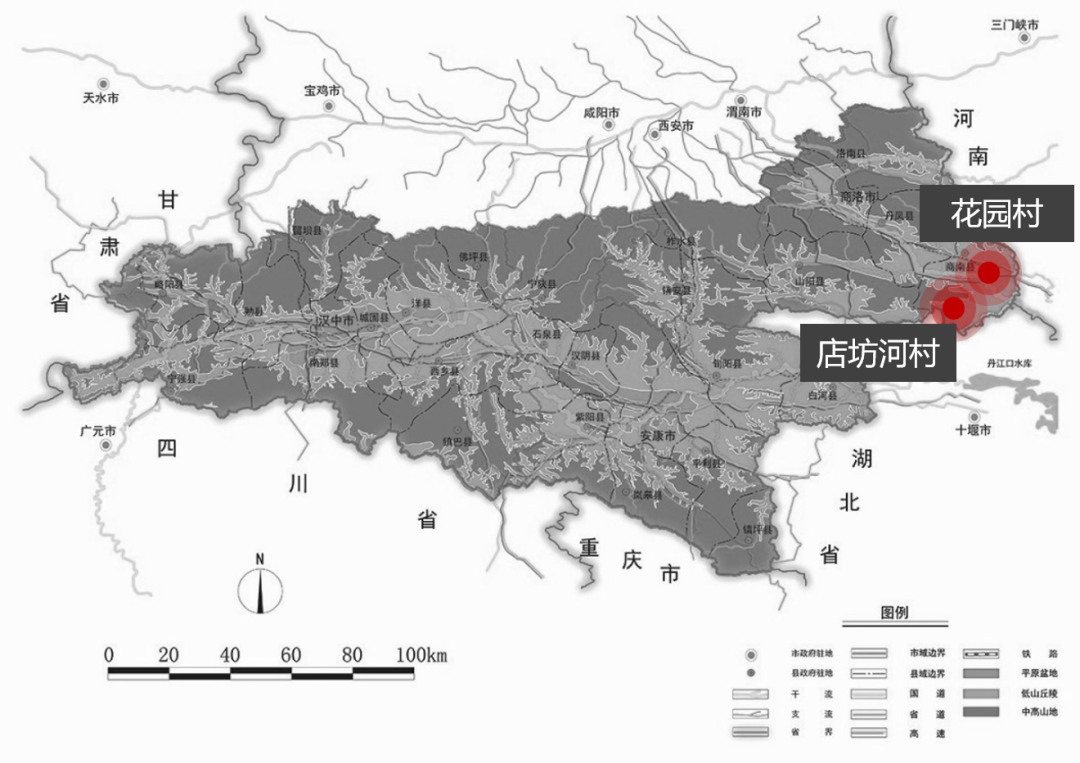

秦巴山區(qū)地位非常重要,它橫亙于我國(guó)中部(圖18),是南北氣候的分界線,南北水系的分水嶺,也是我國(guó)重要的主體生態(tài)功能區(qū),有“生物基因庫(kù)”的美譽(yù)。

那么,在秦巴山區(qū)重要地位的背景下,其人居環(huán)境,尤其是鄉(xiāng)村聚落,如何在生態(tài)優(yōu)先的前提下進(jìn)行發(fā)展?“三生空間”協(xié)同發(fā)展是解決這一問(wèn)題的非常重要的一條路徑。2020年4月,習(xí)總書(shū)記到秦嶺考察,指出了秦嶺的重要地位,并對(duì)秦嶺的生態(tài)問(wèn)題提出了明確的指示和要求(圖19)。在此背景下,秦嶺的生態(tài)問(wèn)題已不容忽視。秦嶺的城鄉(xiāng)人居環(huán)境發(fā)展對(duì)秦嶺生態(tài)影響較大,因此,做好城鄉(xiāng)人居環(huán)境的規(guī)劃建設(shè)無(wú)疑是對(duì)秦嶺生態(tài)保護(hù)的一大貢獻(xiàn)。

圖18 秦巴山區(qū)區(qū)位

圖19 2020年4月20日總書(shū)記到秦嶺考察

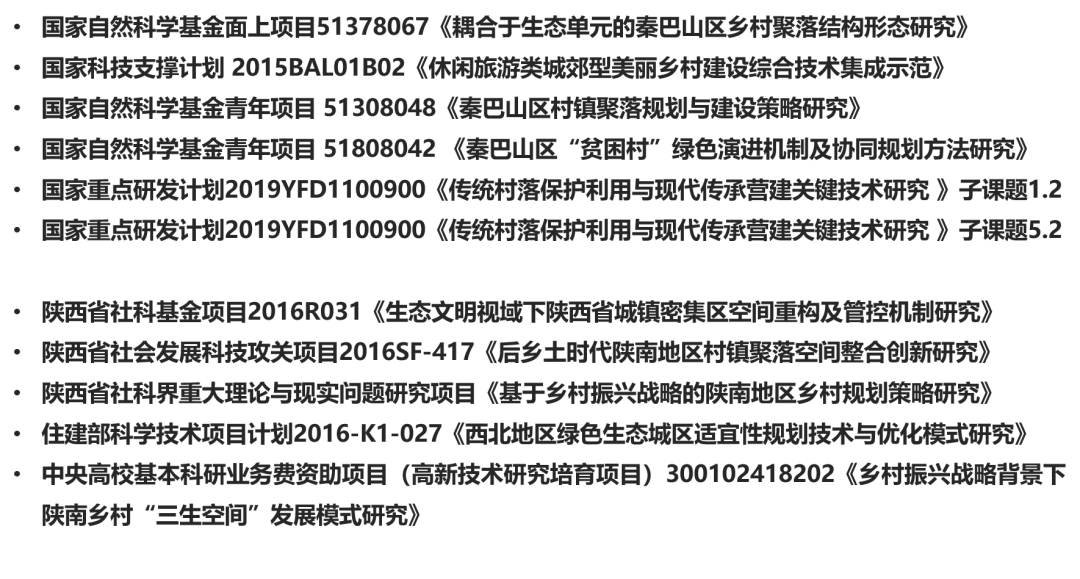

長(zhǎng)安大學(xué)聚焦于鄉(xiāng)村和秦巴山區(qū)部分地區(qū)的研究已有一定積淀。多年來(lái),長(zhǎng)安大學(xué)建筑學(xué)院的老師在秦巴山區(qū)不同層面結(jié)合不同項(xiàng)目開(kāi)展了一系列科研實(shí)踐與扶貧工作,圖20是近幾年來(lái)的一些主要研究項(xiàng)目。

圖20 長(zhǎng)安大學(xué)建筑學(xué)院研究支撐——聚焦秦巴山區(qū)的鄉(xiāng)村空間研究

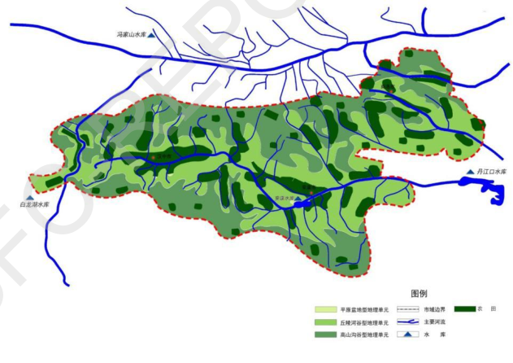

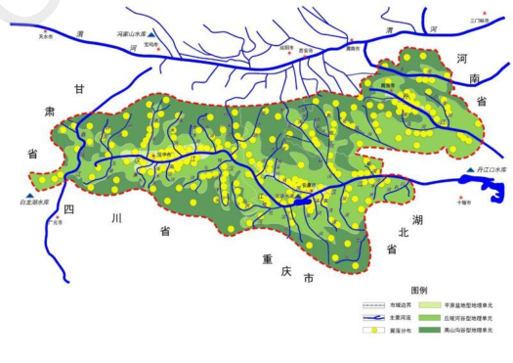

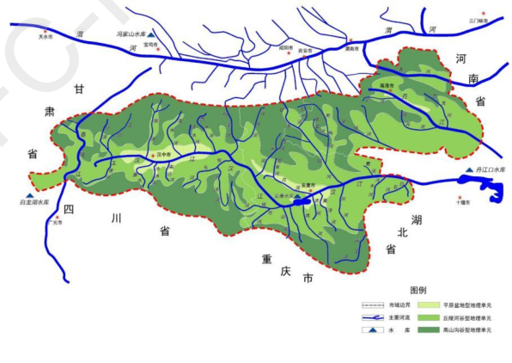

秦巴山區(qū)地域范圍廣大,是長(zhǎng)江最大支流“漢水”上游的秦嶺大巴山及其毗鄰地區(qū)(圖21)。陜南是陜西省三大自然區(qū)域之一,也是秦巴山區(qū)的中心地帶。因此,我們將陜南地區(qū)作為代表地區(qū)展開(kāi)研究。陜南地區(qū)屬于北亞熱帶濕潤(rùn)性氣候,地理垂直分異明顯。其生產(chǎn)空間(圖22)、生活空間(圖23)延水系和溝谷海拔低的區(qū)域延伸,呈支叉狀展開(kāi),這種用地形成了比較明顯的地理單元與生態(tài)單元(圖24)。我們研究的很多鄉(xiāng)村都是在這種地理單元與生態(tài)單元中進(jìn)行發(fā)展的,這種分散的用地決定了鄉(xiāng)村聚落的形態(tài)。陜南秦巴山區(qū)鄉(xiāng)村聚落的主要特點(diǎn)便是傳統(tǒng)聚落形態(tài)與秦巴山區(qū)地形地貌以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)之間的較高耦合性。

圖21 秦巴山區(qū)概況

圖22 秦巴山區(qū)生產(chǎn)空間——農(nóng)田

圖23 秦巴山區(qū)生活空間——聚落

圖24 秦巴山區(qū)生態(tài)空間——山林

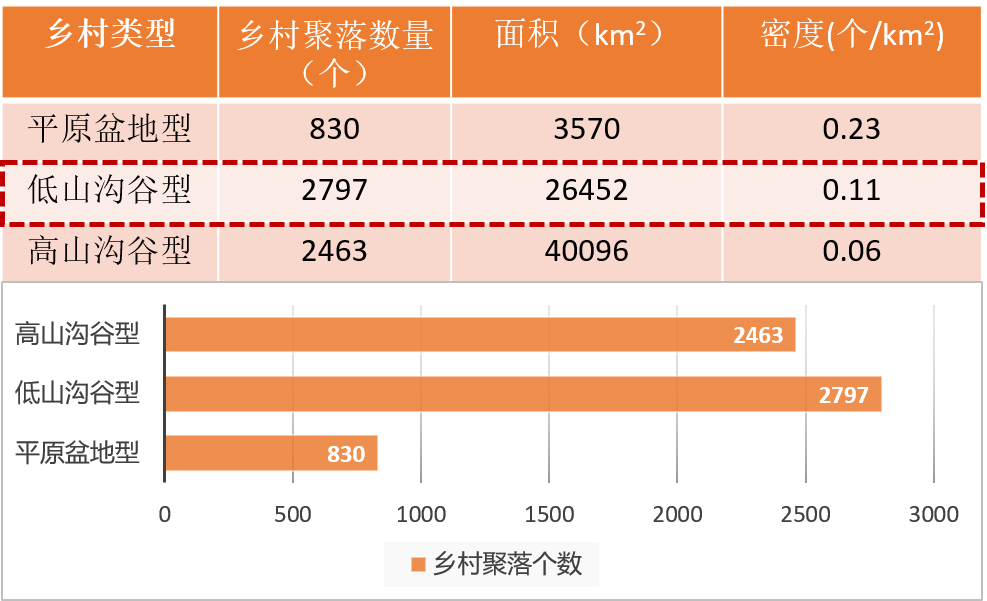

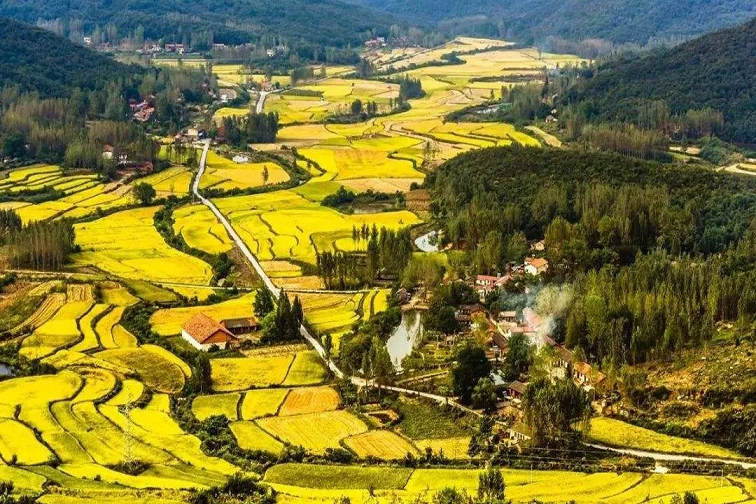

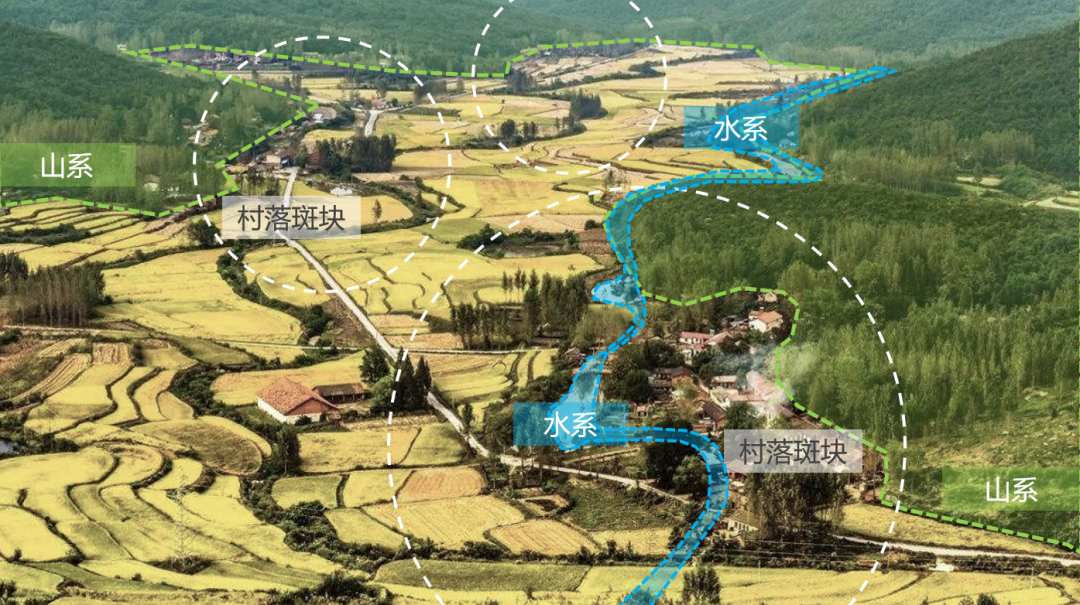

依據(jù)海拔高度等地理空間特征(圖25),秦巴山區(qū)的鄉(xiāng)村可分為平原盆地型、低山溝谷型、高山溝谷型三個(gè)類(lèi)型(圖26)。其中,平原盆地型村落較少,而低山溝谷型鄉(xiāng)村(圖27)的聚落數(shù)量最多,因此低山溝谷型村莊發(fā)展建設(shè)中的“三生空間”問(wèn)題更具典型性。低山溝谷型是沿著水系或低山溝谷分散發(fā)展的斑塊狀聚落,村落中的生活空間、生產(chǎn)空間與生態(tài)空間有機(jī)嵌套,形成了互相融合,互相滲透的關(guān)系(圖28)。這種在地形地貌影響下形成的相互滲透的空間形態(tài)特征構(gòu)筑了“三生空間”及其相關(guān)要素,如山、水、林、田、湖、草的協(xié)同關(guān)系,最終形成了三生和諧穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)。

圖25 秦巴山區(qū)地理空間特征

圖26 陜南秦巴山區(qū)典型鄉(xiāng)村類(lèi)型及聚落個(gè)數(shù)

圖27 秦巴山區(qū)典型鄉(xiāng)村類(lèi)型——低山溝谷型

圖28 秦巴山區(qū)低山溝谷型鄉(xiāng)村的傳統(tǒng)特征

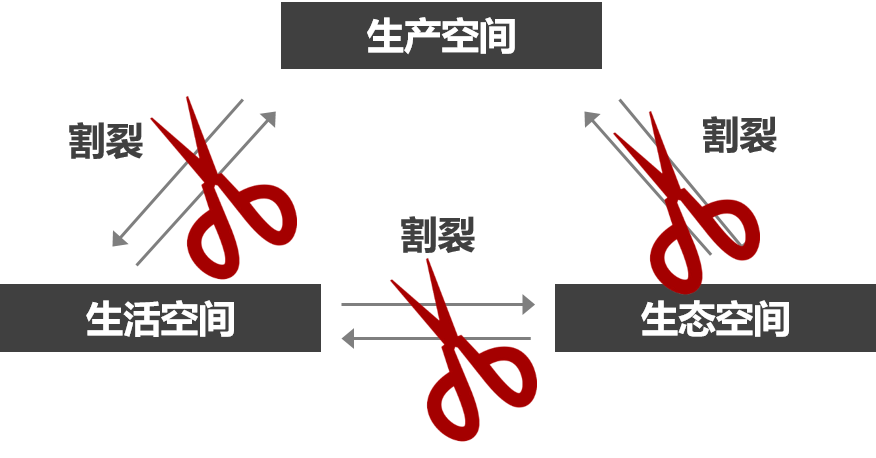

秦巴山區(qū)的鄉(xiāng)村建設(shè)中“三生空間”不協(xié)調(diào)的問(wèn)題最為嚴(yán)重,在我國(guó)其余山區(qū)鄉(xiāng)村中也同樣存在類(lèi)似的問(wèn)題。生產(chǎn)方面盲目追求采礦采石產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的近期經(jīng)濟(jì)效益,導(dǎo)致鄉(xiāng)村生活空間風(fēng)貌的缺失,并導(dǎo)致生態(tài)空間遭到破壞(圖29)。生活方面模仿城市建設(shè)模式,通過(guò)挖地挖山的擴(kuò)張建設(shè)集中居住區(qū),致使特色風(fēng)貌的丟失與生態(tài)空間的破壞(圖30)。生態(tài)方面以被動(dòng)式靜態(tài)保護(hù)為主,對(duì)習(xí)總書(shū)記提出的生態(tài)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)換為金山銀山的思考不足(圖31)。因此,秦巴山區(qū)鄉(xiāng)村現(xiàn)狀問(wèn)題產(chǎn)生于生產(chǎn)、生活、生態(tài)三方面,究其根本原因是“三生空間”的割裂(圖32)。這個(gè)問(wèn)題是我們?cè)卩l(xiāng)村發(fā)展中需要重視并重點(diǎn)思考的。

圖29 生產(chǎn)-產(chǎn)業(yè)發(fā)展的適宜性不夠

圖30 生活-建設(shè)用地盲目擴(kuò)張

圖31 生態(tài)-靜態(tài)保護(hù)缺乏利用

圖32 “三生空間”割裂

03 “三生空間”協(xié)同機(jī)制下秦巴山區(qū)鄉(xiāng)村振興路徑

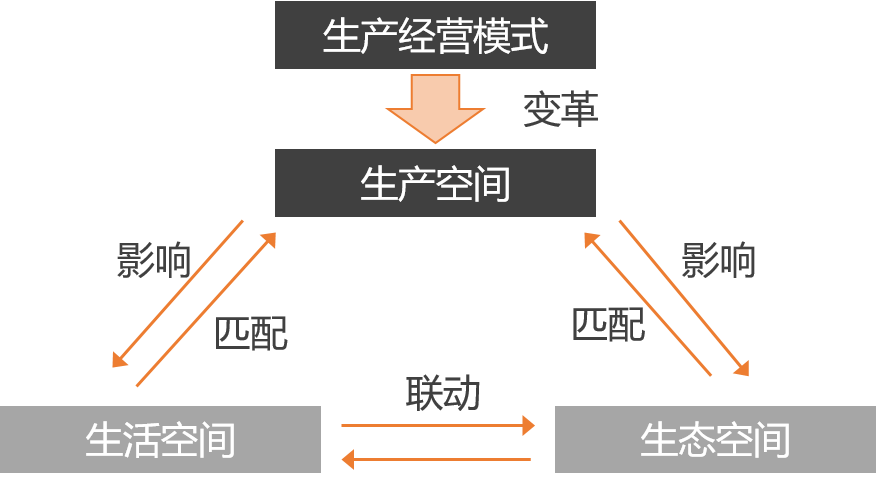

第三部分是我們結(jié)合“三生空間”協(xié)同機(jī)制(圖33)開(kāi)展的系列扶貧和振興項(xiàng)目的實(shí)踐。結(jié)合上述內(nèi)容,我們提出實(shí)現(xiàn)“生產(chǎn)、生活、生態(tài)”空間三者協(xié)同、適配、融合的新思路,達(dá)到鄉(xiāng)村振興發(fā)展所要達(dá)到的目標(biāo)和理想狀態(tài),即:生產(chǎn)空間集約高效,生活空間宜居適度,生態(tài)空間山清水秀。

圖33 秦巴山區(qū)鄉(xiāng)村“三生空間”的協(xié)同機(jī)制

我們以發(fā)展產(chǎn)業(yè)為核心,并注重產(chǎn)業(yè)的重構(gòu)、升級(jí)與轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)的生活空間模式為種植業(yè)背景下小農(nóng)經(jīng)濟(jì)的空間模式,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)與轉(zhuǎn)型會(huì)對(duì)生態(tài)空間與生活空間造成較大的影響。例如,鄉(xiāng)村為發(fā)展旅游業(yè)引入野營(yíng)、探險(xiǎn)等旅游活動(dòng),實(shí)際上是在生態(tài)空間中植入生產(chǎn)與生活空間,這并非是單一靜態(tài)的生態(tài)問(wèn)題,需要考慮生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式變化后的生活空間與生態(tài)空間的適配調(diào)整。因此,我們的規(guī)劃手法可總結(jié)為,以生產(chǎn)空間重塑為核心,以空間重構(gòu)與生態(tài)約束的供需關(guān)系為主線,構(gòu)建“三生空間”融合發(fā)展基本框架,探求鄉(xiāng)村振興中的空間優(yōu)化路經(jīng),合理調(diào)控與重構(gòu)新型鄉(xiāng)村“三生空間”(圖34)。

圖34 調(diào)控與重構(gòu)新型鄉(xiāng)村“三生空間”

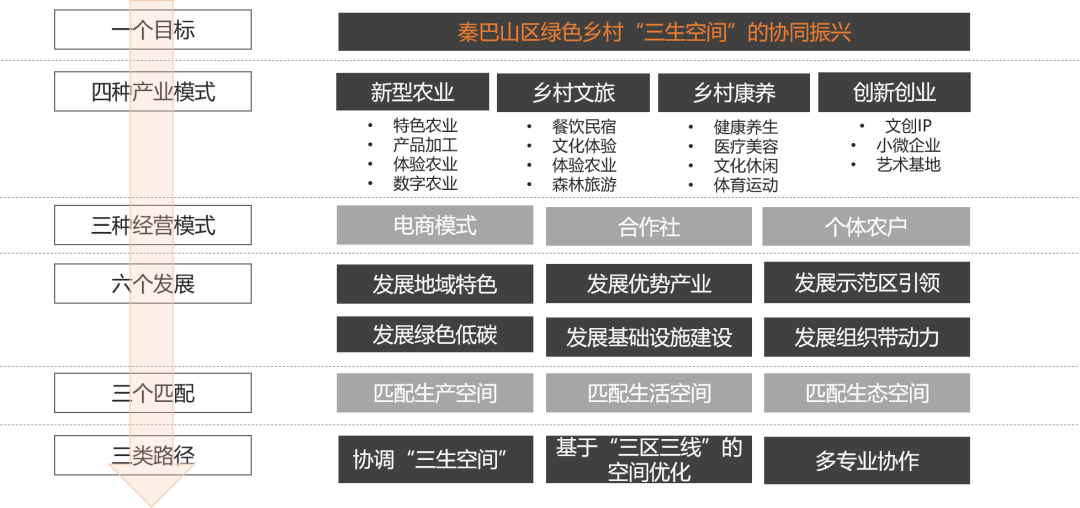

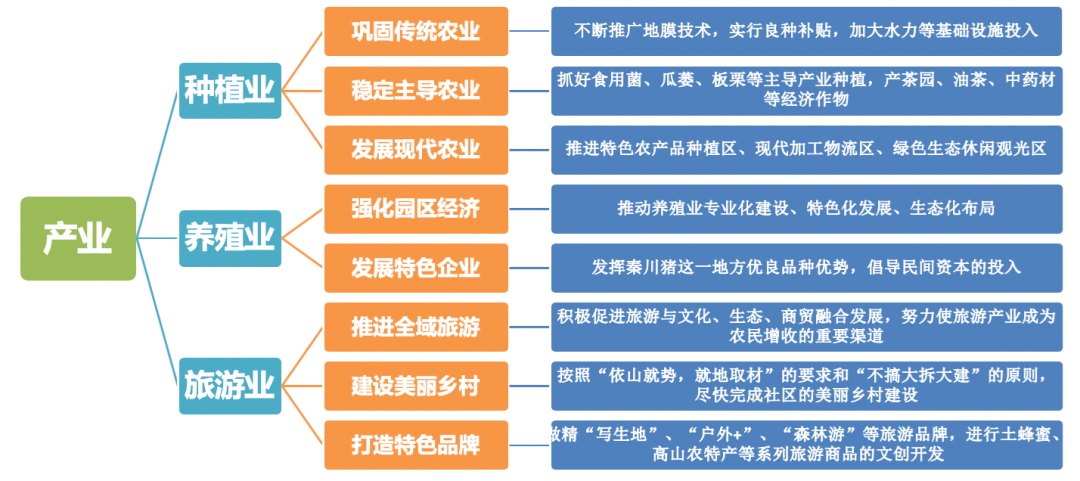

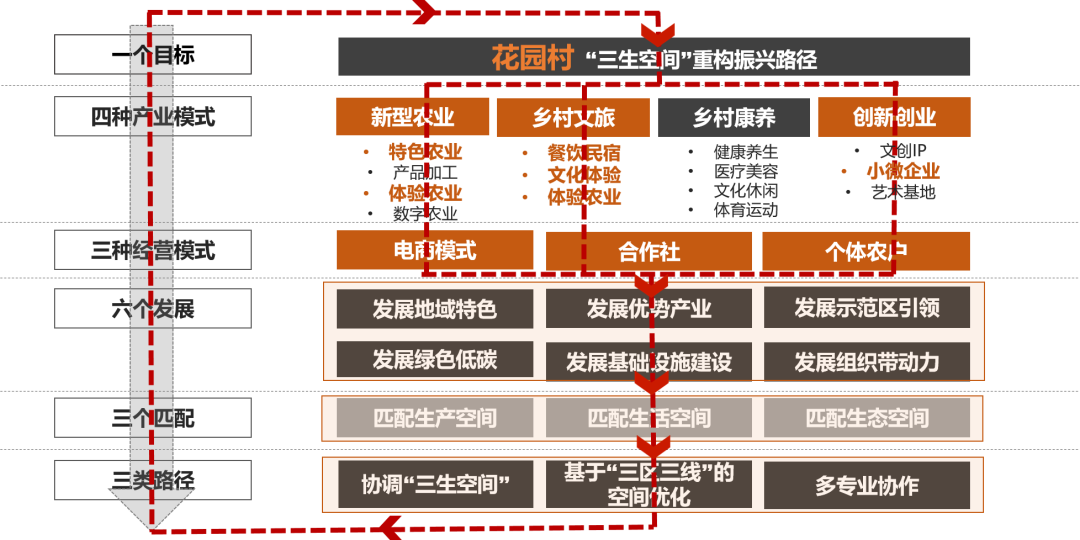

經(jīng)過(guò)以上探討,為振興秦巴山區(qū)鄉(xiāng)村三生空間,我們提出了“1+4+3+6+3+3”的振興路徑(圖35)。其中,“1”是指一個(gè)目標(biāo),“4”是指四種產(chǎn)業(yè)模式,“3”指電商、合作社與個(gè)體農(nóng)戶(hù)三種經(jīng)營(yíng)模式。這個(gè)建構(gòu)路徑已經(jīng)在我們扶貧的幾個(gè)鄉(xiāng)村項(xiàng)目中進(jìn)行了實(shí)施,目前實(shí)施效果較好。鄉(xiāng)村的產(chǎn)業(yè)進(jìn)化實(shí)際上是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的提升與產(chǎn)業(yè)體系的變化,因此部分生產(chǎn)空間中包含了生態(tài)功能。除此之外,生產(chǎn)空間中還存在系列人文活動(dòng),對(duì)生活空間中道路等生活服務(wù)設(shè)施配套也提出了一定要求。生態(tài)保護(hù)前提下開(kāi)展的鄉(xiāng)村相關(guān)活動(dòng)同樣對(duì)生產(chǎn)空間和生活空間的配套提出了新的要求。這種三生空間的互動(dòng)關(guān)系應(yīng)當(dāng)受到我們的重視。

圖35 協(xié)同“三生空間”的鄉(xiāng)村振興路徑(1+4+3+6+3+3)

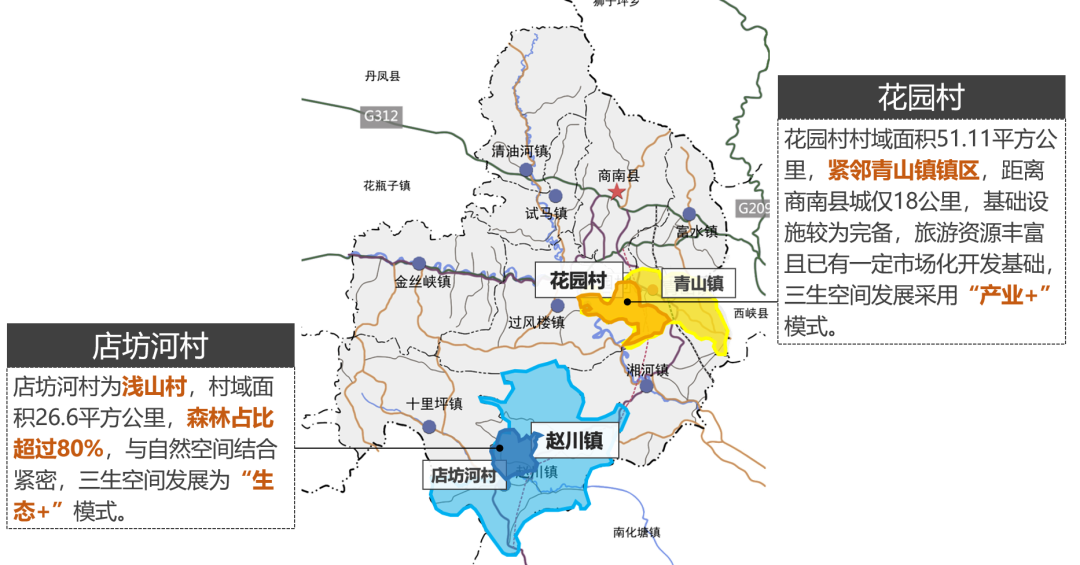

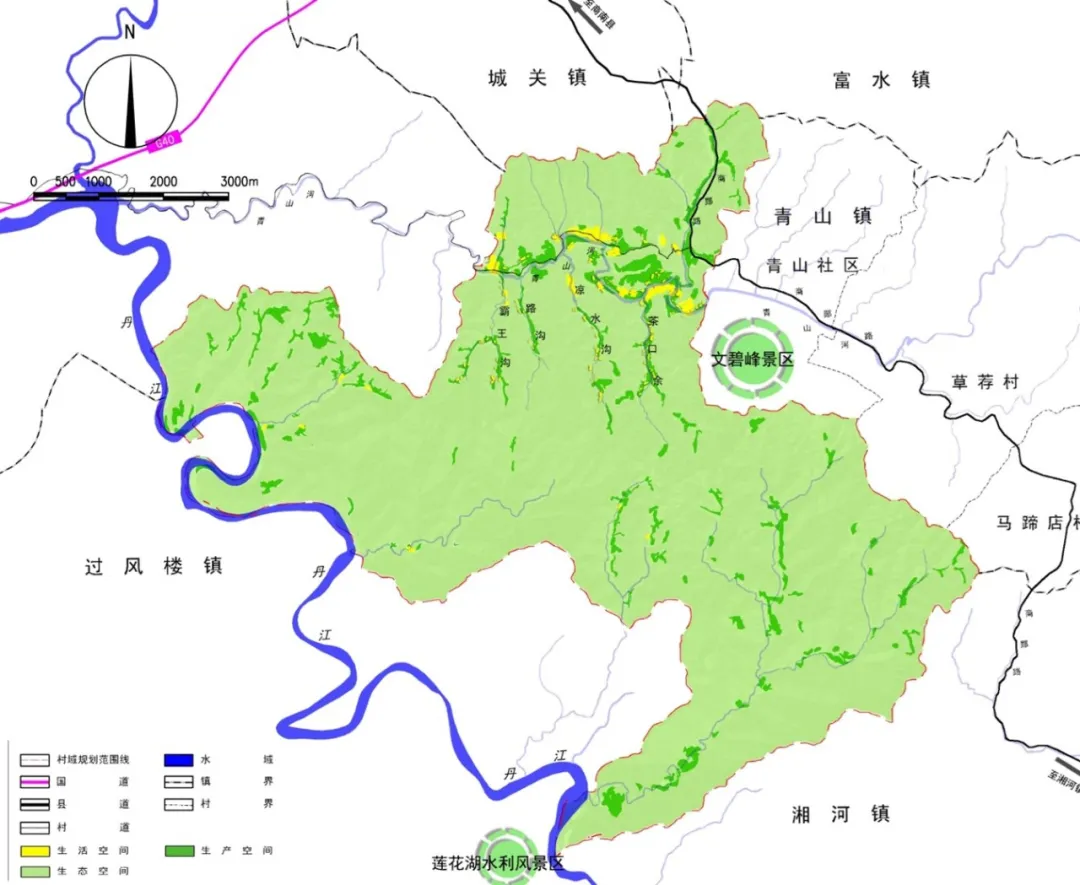

我選擇了兩個(gè)低山溝谷型鄉(xiāng)村——花園村與店坊河村為大家具體介紹(圖36)。盡管都以生態(tài)優(yōu)先、產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)為基本發(fā)展原則,同類(lèi)型鄉(xiāng)村的發(fā)展路徑因區(qū)位不同而有所區(qū)別。其中,店坊河村遠(yuǎn)離中心城,村域面積中森林占比超過(guò)80%,其三生空間發(fā)展為“生態(tài)+”模式。花園村緊鄰青山鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū),其區(qū)位條件、交通條件以及旅游資源情況較好,具備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的潛力,三生空間發(fā)展采用“產(chǎn)業(yè)+”模式(圖37)。

圖36 兩個(gè)低山溝谷型鄉(xiāng)村案例

圖37 店坊河村與花園村區(qū)位

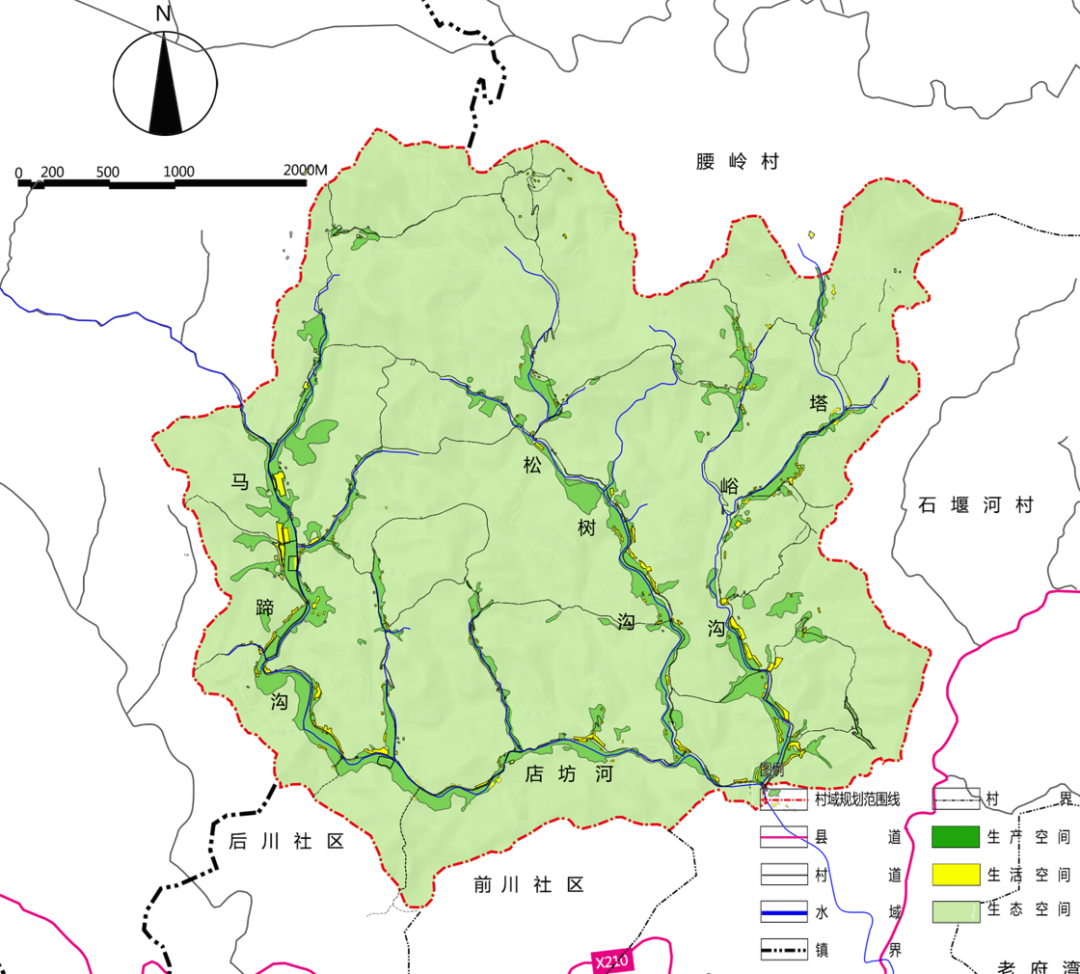

首先是店坊河村案例。店坊河村(表1)現(xiàn)狀的“三生空間”主要分布在三條低山溝谷中,人居環(huán)境、基本農(nóng)田種植、生態(tài)林木的分布形態(tài)都考慮到了溝谷的坡度與高程(圖38)。因此,店坊河村的地理單元和生態(tài)單元性非常強(qiáng),“三生空間”三者之間的融合關(guān)系也比較強(qiáng)。在下一步的發(fā)展過(guò)程中,我們基于這種特點(diǎn)進(jìn)行了“三生空間”的重新構(gòu)造。基于前文提到的“生態(tài)+”發(fā)展模式,我們制定了店坊河村自身的發(fā)展路徑,包括新型農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村文旅等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)模式,以及與產(chǎn)業(yè)體系有機(jī)配合的經(jīng)營(yíng)模式(圖39)。

表1 店坊河村

圖38 店坊河村“三生空間”現(xiàn)狀

圖39 店坊河村發(fā)展路徑選擇

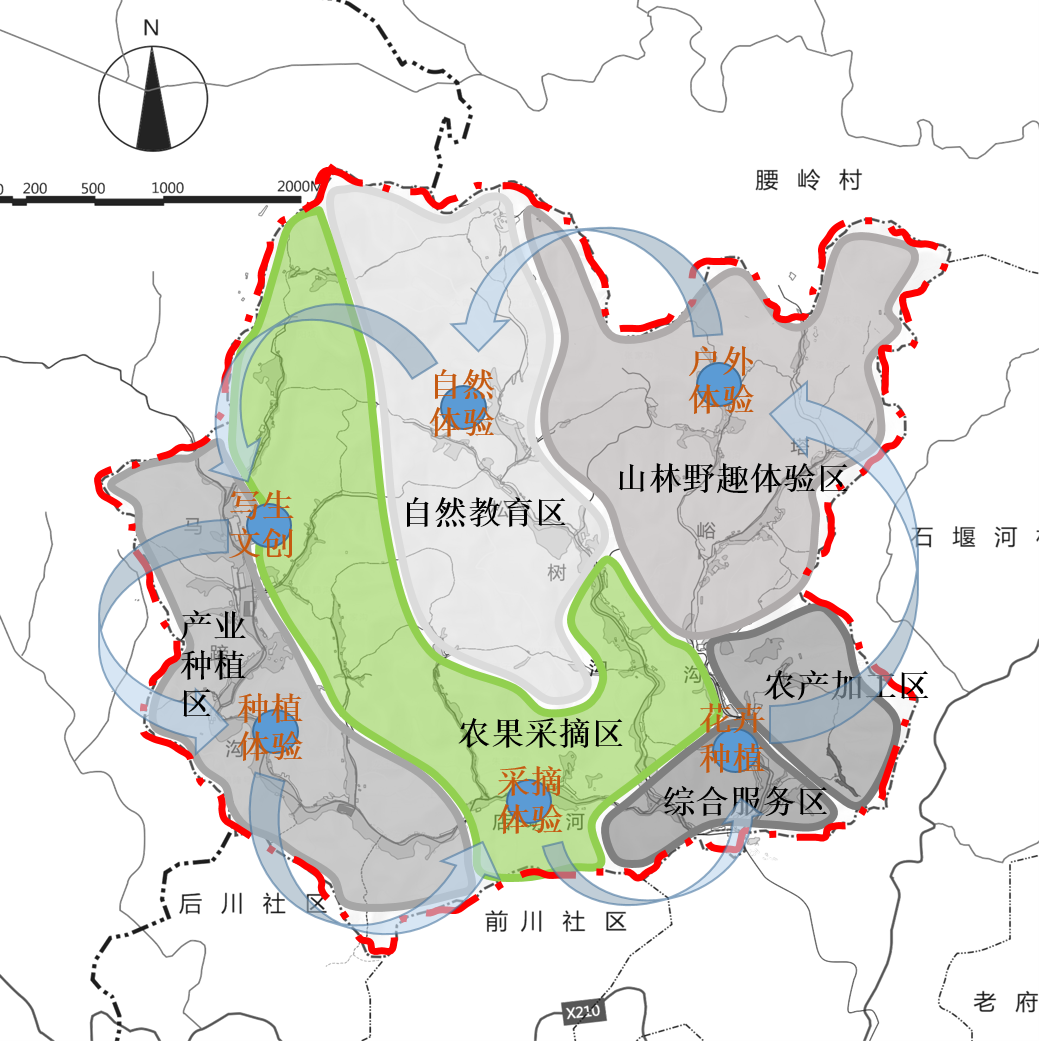

針對(duì)店坊河村的“生態(tài)+”定位,形成了以特色農(nóng)業(yè)種植、生態(tài)養(yǎng)殖并存發(fā)展成為村莊基礎(chǔ)性特色產(chǎn)業(yè)的基本模式。同時(shí),通過(guò)“三生空間”的配合,形成了一些相關(guān)的衍生功能,以促進(jìn)店坊河村的產(chǎn)業(yè)發(fā)展與轉(zhuǎn)型(圖40)。例如,農(nóng)業(yè)種植和采摘體驗(yàn)是生態(tài)區(qū),但發(fā)揮了生產(chǎn)與生活等衍生功能,是多種功能的融合。另外,結(jié)合不同區(qū)域我們構(gòu)筑了“三生空間”的相互關(guān)系,形成了一種特色生態(tài)種植+生態(tài)休閑農(nóng)旅的“三生空間”協(xié)同模式(圖41)。

圖40 店坊河村產(chǎn)業(yè)發(fā)展與轉(zhuǎn)型

圖41 特色生態(tài)種植+生態(tài)休閑農(nóng)旅的“三生空間”協(xié)同模式

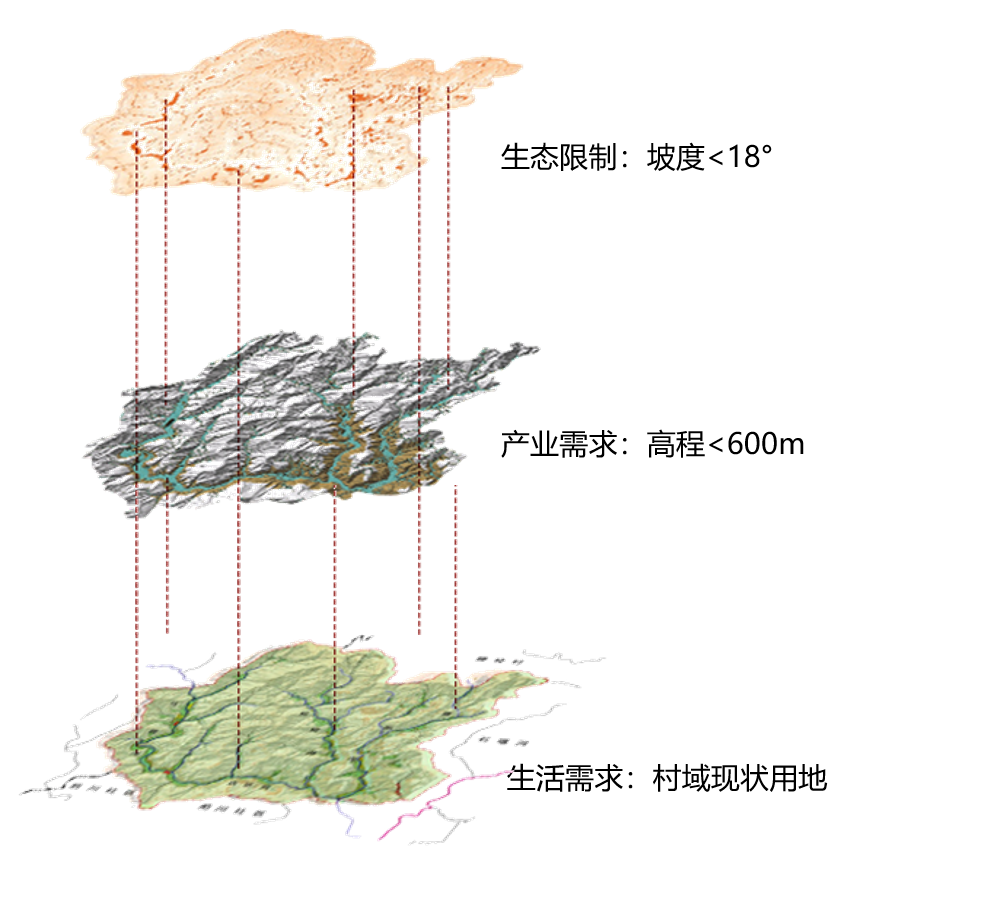

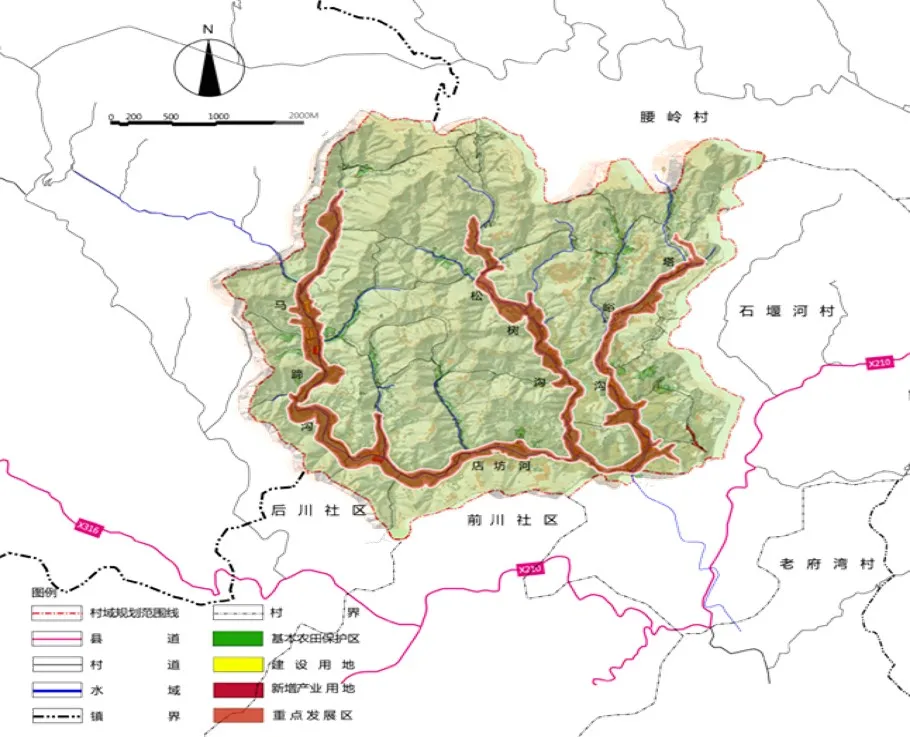

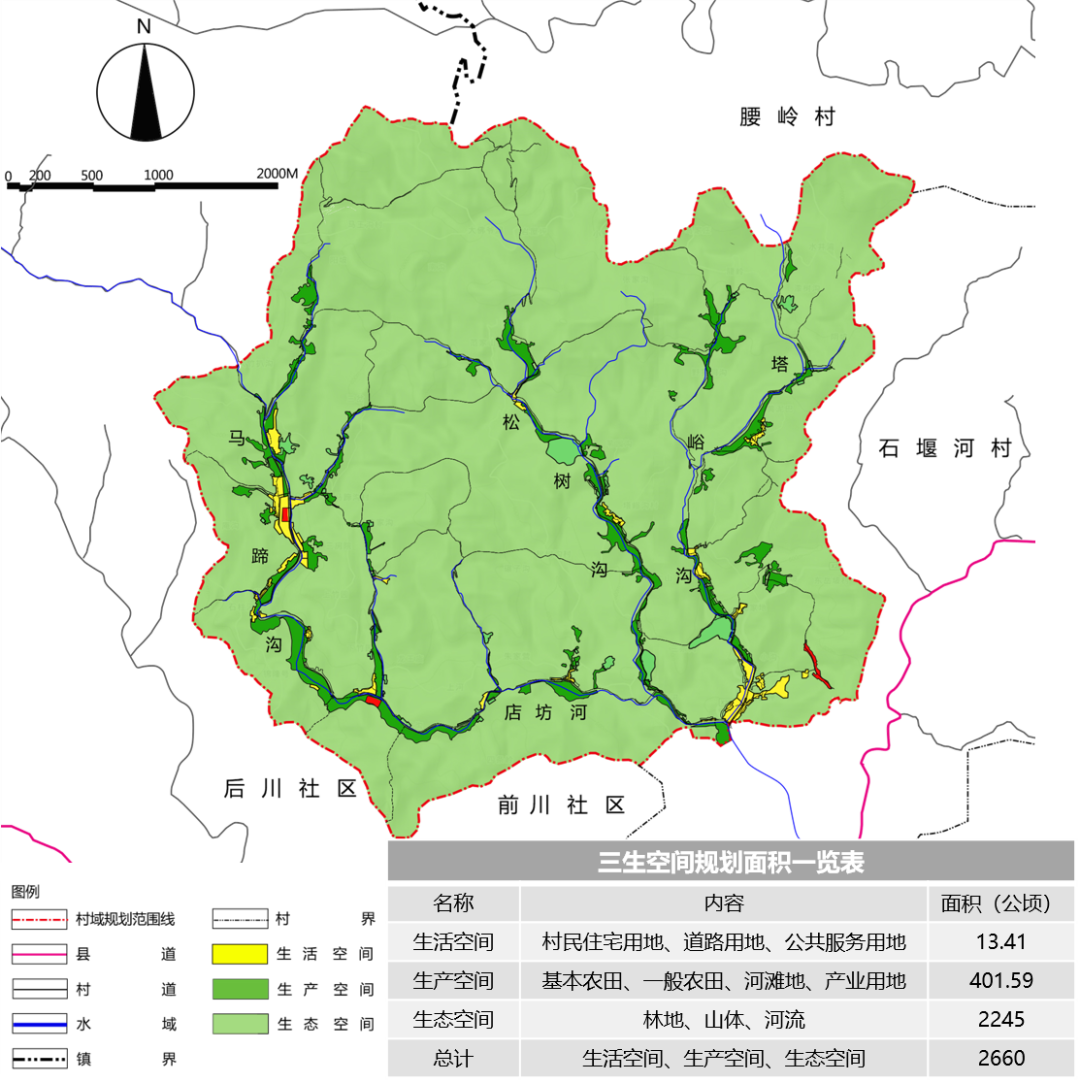

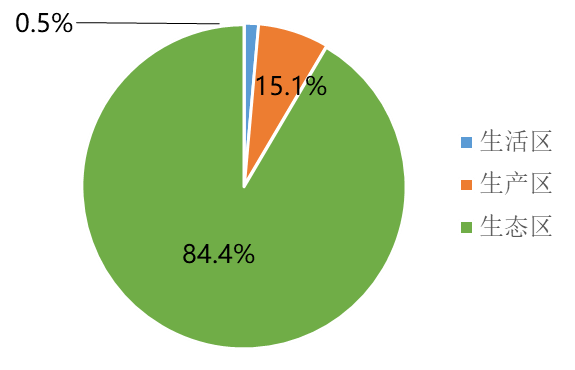

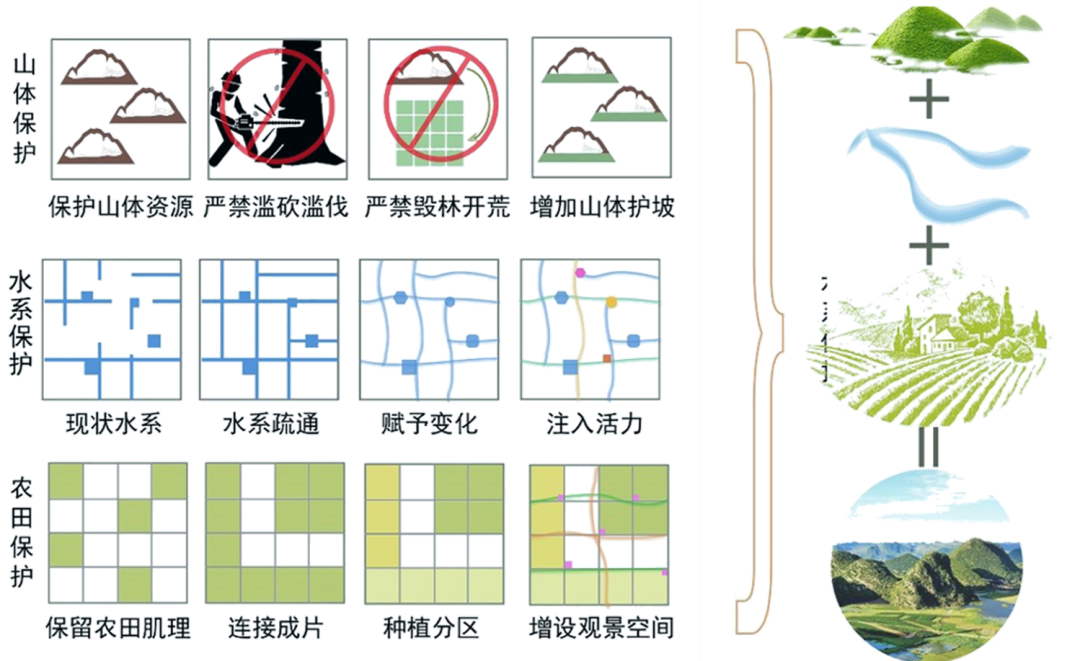

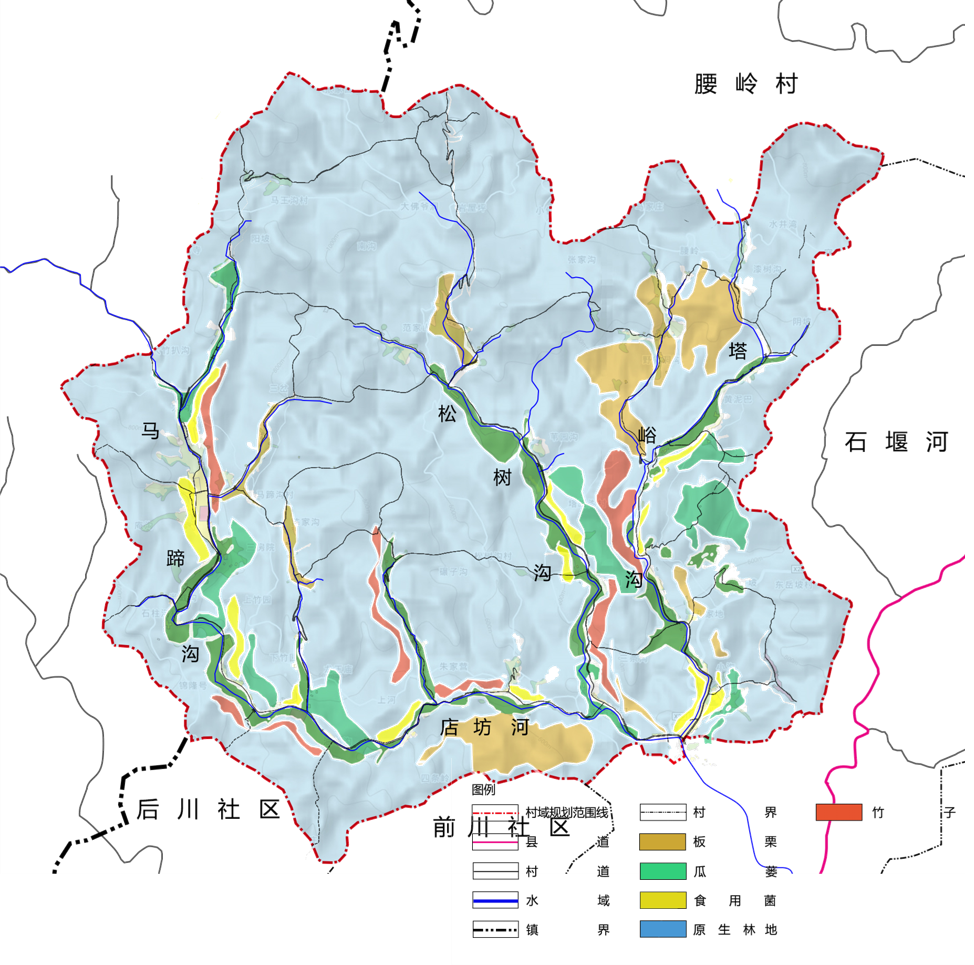

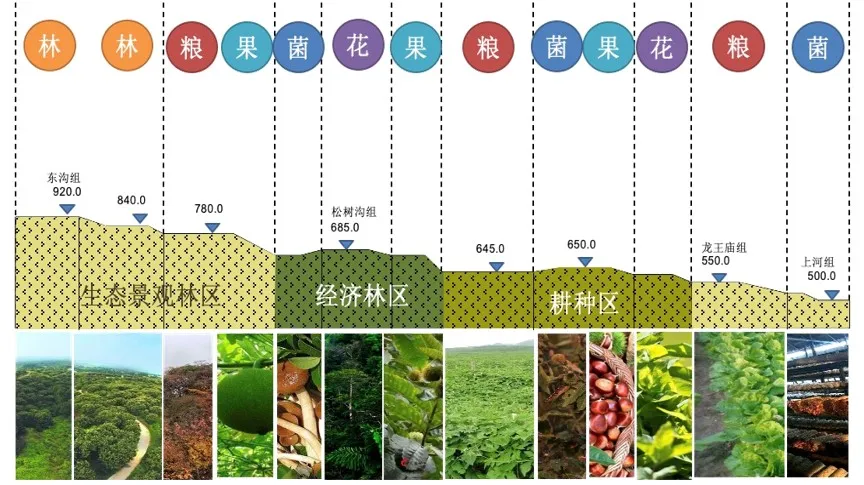

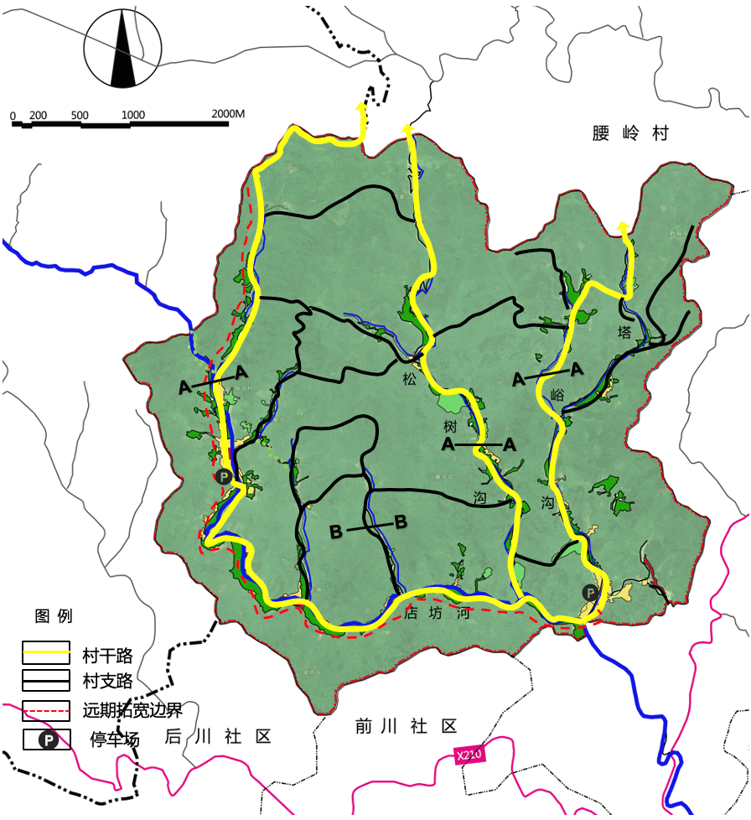

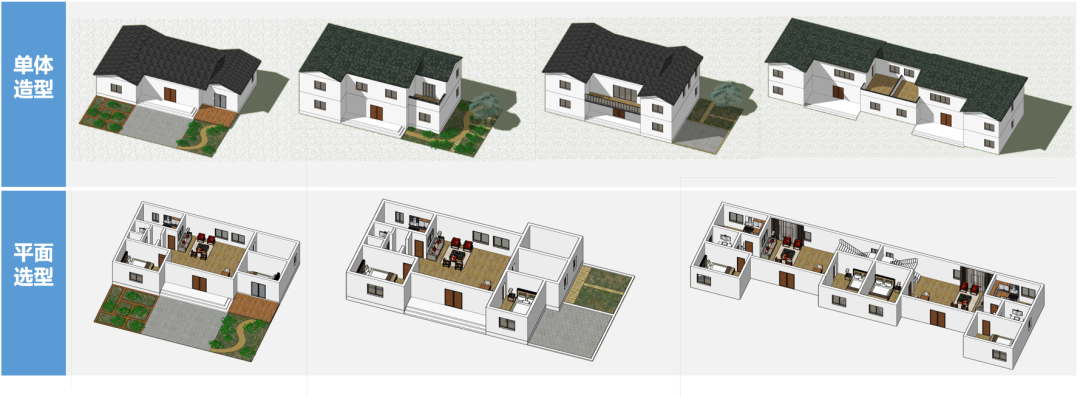

在村域控制方面,我們對(duì)生態(tài)限制的坡度要求,板栗、瓜萎等種植產(chǎn)業(yè)的高程要求以及村域的生活需求進(jìn)行綜合分析(圖42),對(duì)村域開(kāi)發(fā)建設(shè)用地進(jìn)行控制(圖43)。規(guī)劃以?xún)?yōu)先保護(hù)生態(tài)為原則,以實(shí)現(xiàn)“三生”融合發(fā)展為目標(biāo),整合“三生”空間布局(圖44、圖45),力求實(shí)現(xiàn)土地的集約利用與高效發(fā)展。在生態(tài)+生產(chǎn)方面,突出生態(tài)涵養(yǎng)功能(圖46)。同時(shí),結(jié)合不同溝谷的不同高程和坡度,進(jìn)行生產(chǎn)生活及生態(tài)的耦合,在不同地方設(shè)置不同的特色農(nóng)業(yè)種植與生態(tài)文旅(圖47、圖48)。生產(chǎn)+生態(tài)方面,形成了多維度旅游業(yè)態(tài)關(guān)系,包括鄉(xiāng)村種植體驗(yàn)、山林野趣冒險(xiǎn)、自然文化教育以及藝術(shù)品衍生(圖49)。在生活+生產(chǎn)方面,對(duì)道路交通(圖50)以及重要空間節(jié)點(diǎn)(圖51)進(jìn)行調(diào)整以適配產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。道路交通、公共設(shè)施以及公共空間的配置和選擇,結(jié)合生活、生態(tài)和生產(chǎn)空間的要求同步考慮。除此之外,我們還對(duì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型之后的民居進(jìn)行了一些適配探討(圖51)。

圖42 生態(tài)空間、生產(chǎn)空間以及生活空間需求耦合分析

圖43 村域開(kāi)發(fā)建設(shè)邊界

圖44 店坊河村 “三生空間”協(xié)同規(guī)劃

圖45 店坊河村“三生空間”面積比例

圖46 生態(tài)涵養(yǎng)功能

圖47 基于生物多樣性的作物分區(qū)

圖48 農(nóng)業(yè)地貌景觀層次

圖49 多維旅游業(yè)態(tài)

圖50 村域道路交通規(guī)劃

圖51 村域重要空間節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)

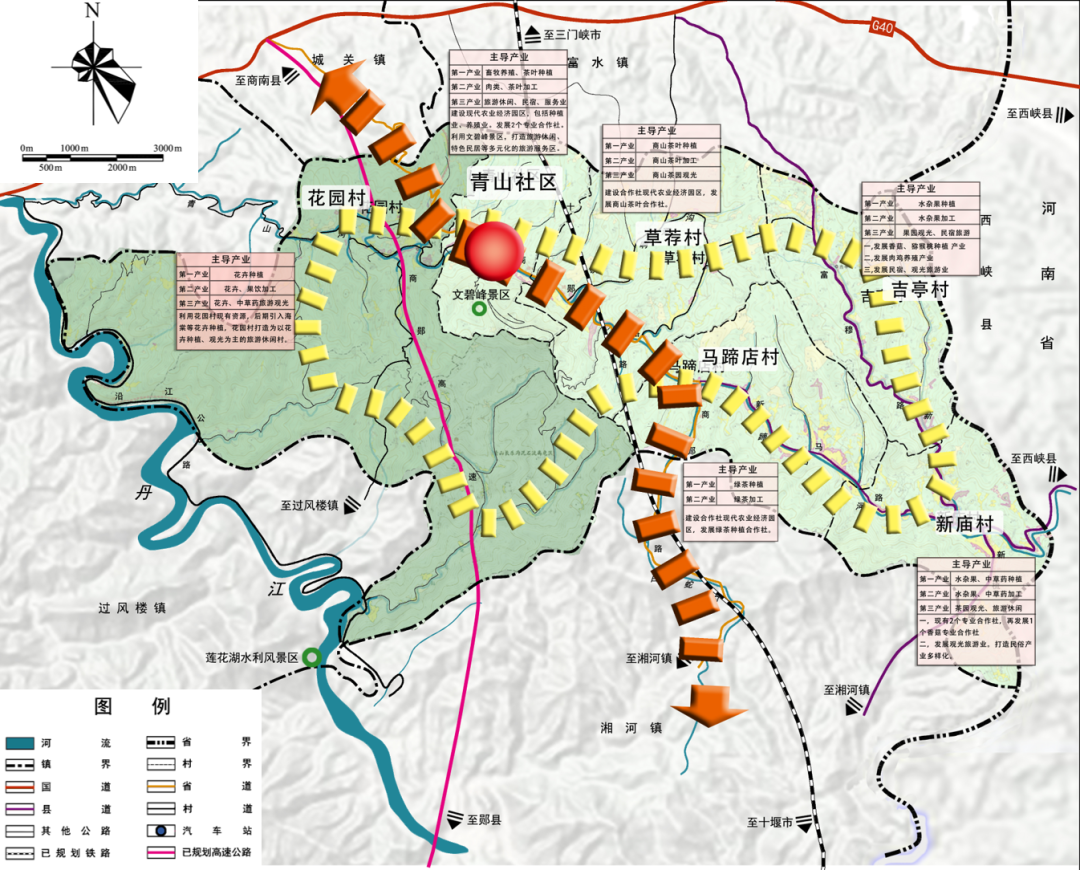

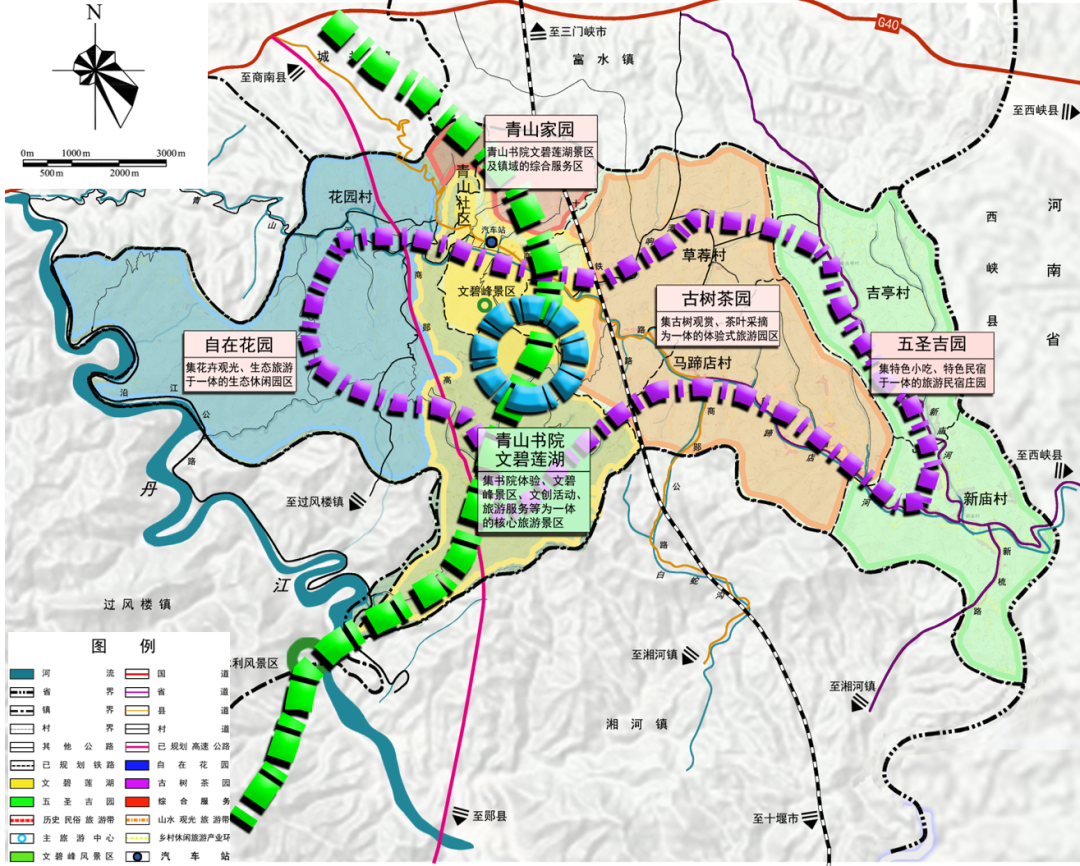

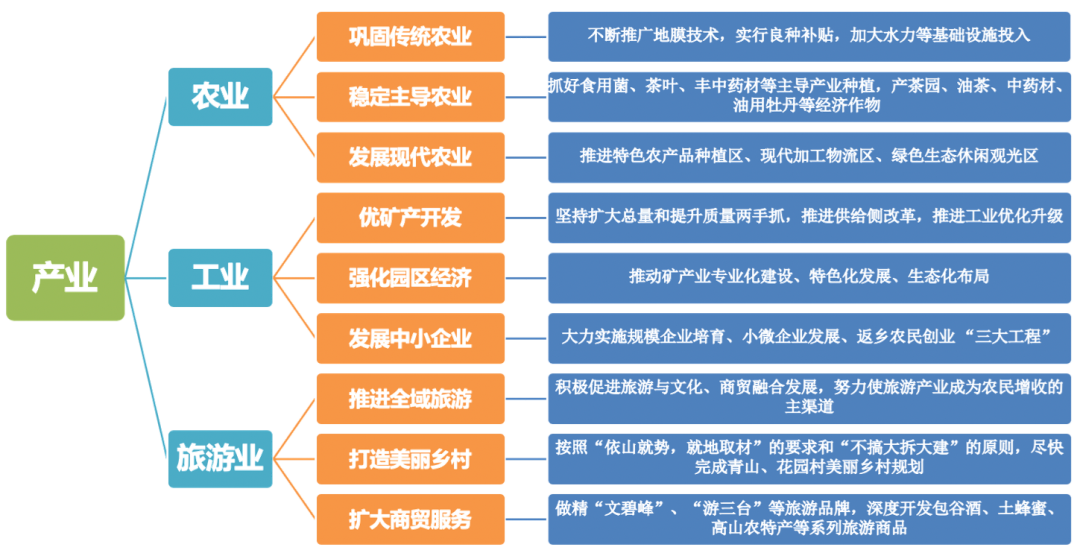

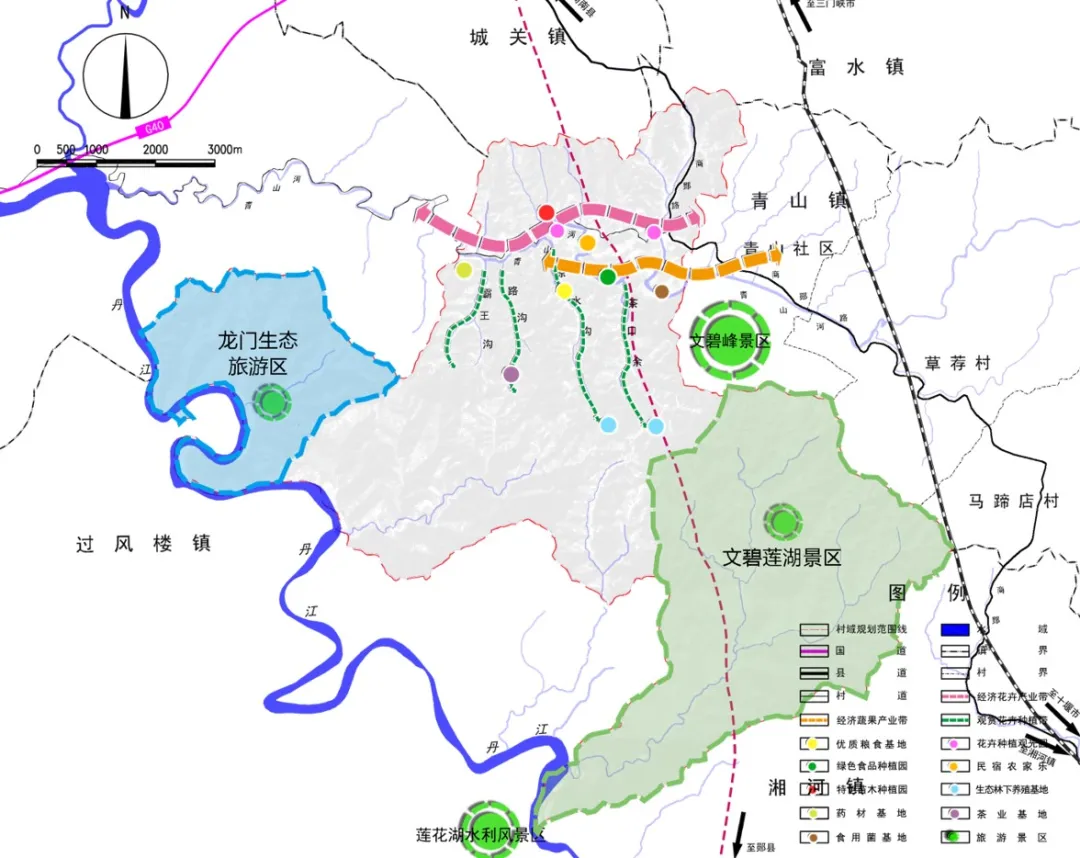

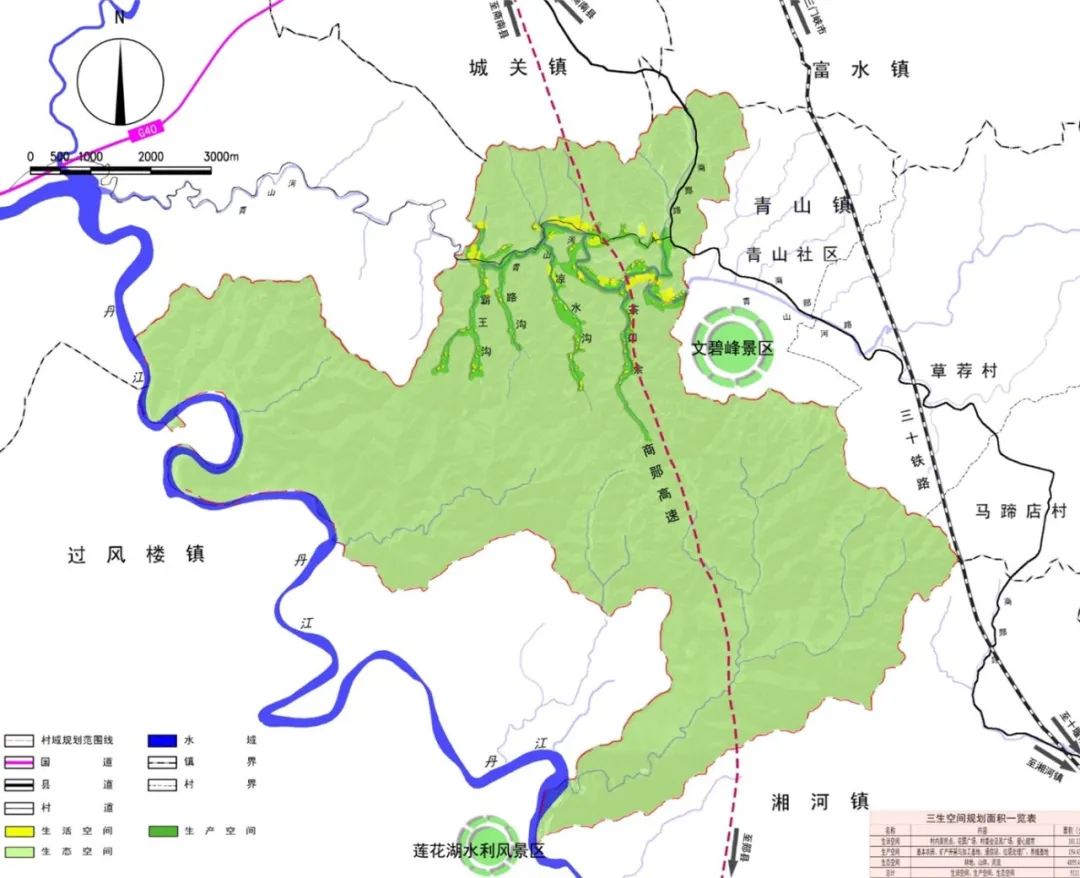

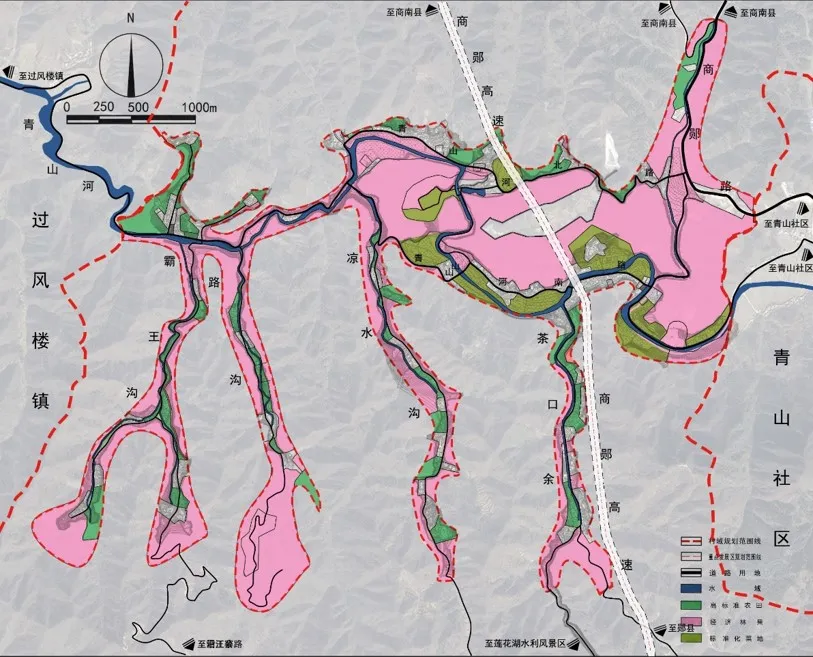

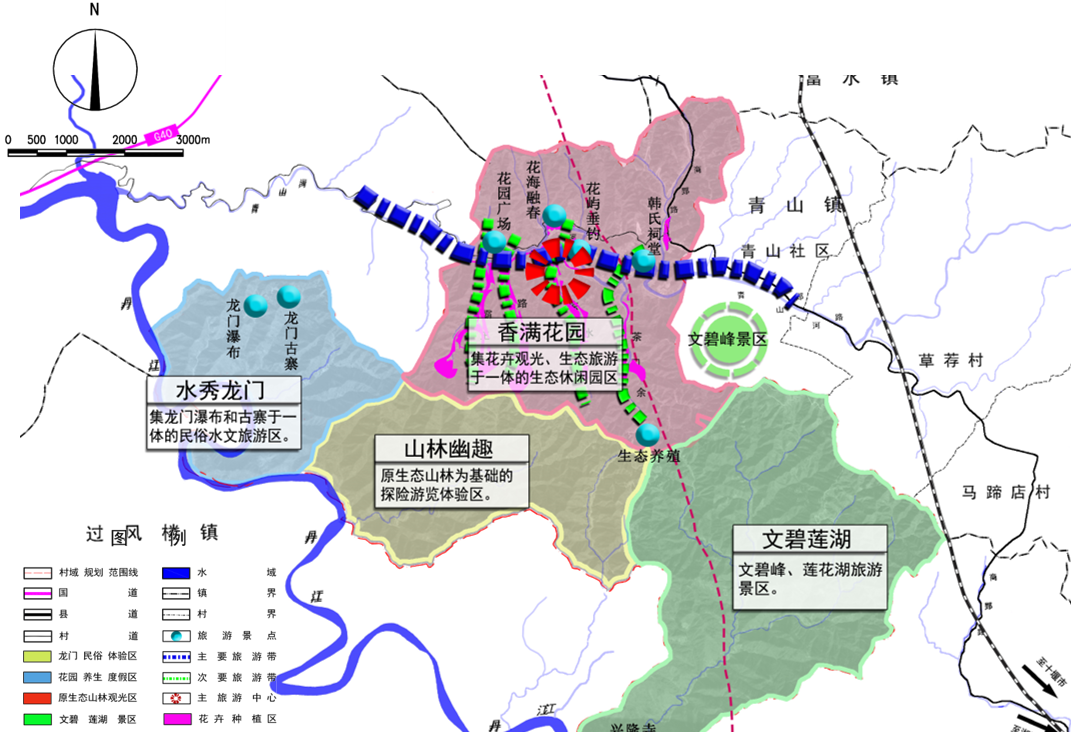

圖52 民居設(shè)計(jì)

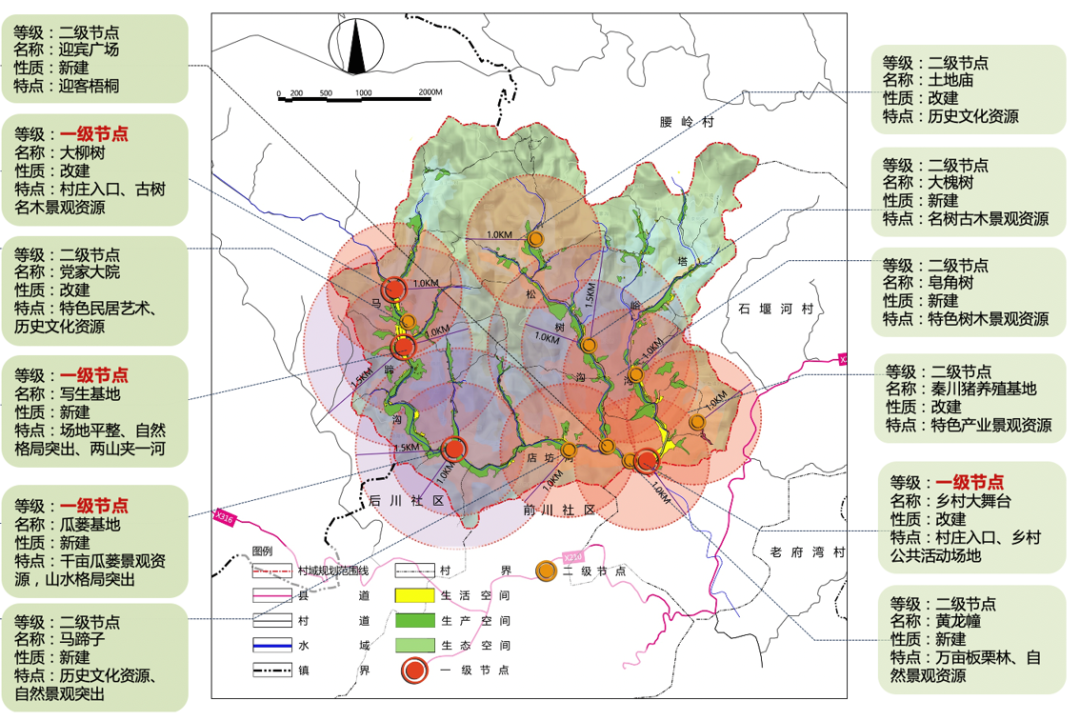

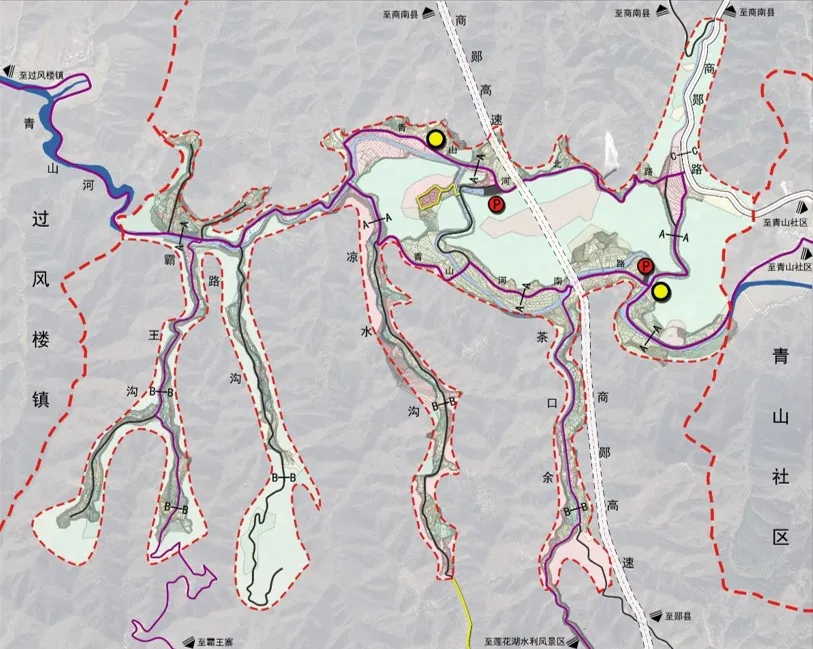

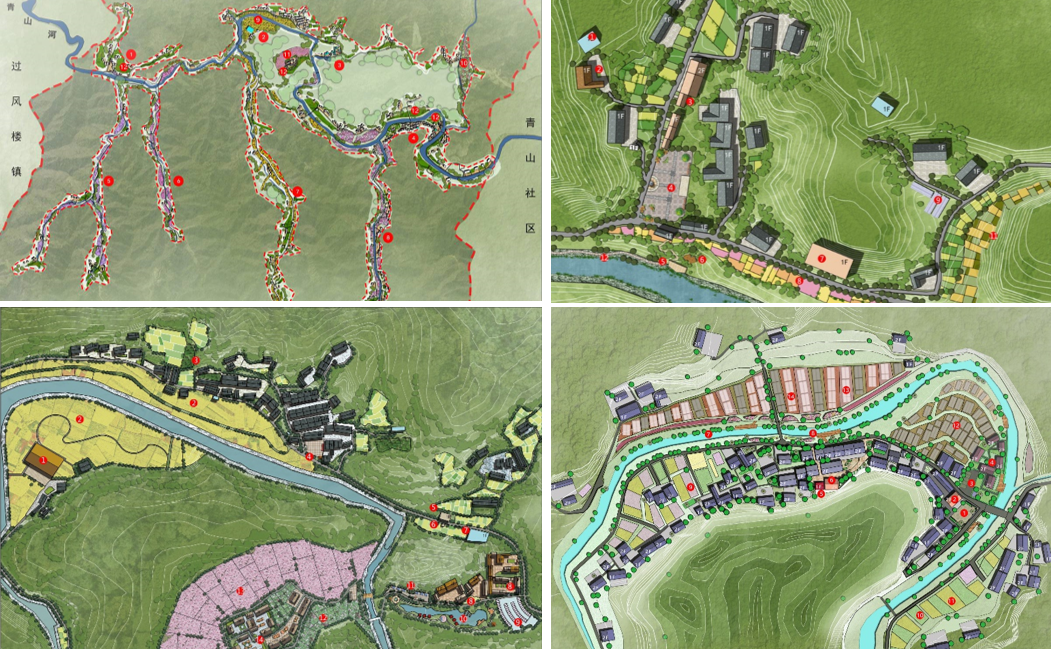

第二個(gè)案例是花園村。花園村靠近城市與縣城,旅游資源豐富,圖53是花園村村域范圍。由圖可見(jiàn),花園村與周邊村落的旅游資源、產(chǎn)業(yè)資源與現(xiàn)狀條件均良好。村落附近有設(shè)置公路,交通區(qū)位條件良好。因此,我們對(duì)花園村的定義是“產(chǎn)業(yè)+”模式。花園村的規(guī)劃基于青山鎮(zhèn)鎮(zhèn)域發(fā)展規(guī)劃(圖54),著重考慮了鎮(zhèn)域內(nèi)多個(gè)村落“三生空間”的互相協(xié)同,而非孤立考慮花園村自身的發(fā)展。由圖55可看出,青山鎮(zhèn)鎮(zhèn)域內(nèi)文化資源與旅游資源豐富,因此,花園村定位及振興路徑(圖56)同店坊河村不同。花園村的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃(圖57)也不同于店坊河村,包括現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、鄉(xiāng)村文化旅游與鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小企業(yè)(圖58)。以產(chǎn)業(yè)規(guī)劃核心,在生態(tài)保護(hù)的前提下,以實(shí)現(xiàn)“三生”融合發(fā)展為目標(biāo),整合“三生”空間布局(圖59),我們對(duì)花園村的生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展布局(圖60)、旅游發(fā)展結(jié)構(gòu)(圖61)、道路交通(圖62)、重要空間節(jié)點(diǎn)(圖63)以及民居(圖64)均進(jìn)行了一定的規(guī)劃研究。

圖53 花園村區(qū)位

圖54 青山鎮(zhèn)鎮(zhèn)域發(fā)展規(guī)劃

圖55 旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

圖56 花園村路徑選擇

圖57 花園村產(chǎn)業(yè)規(guī)劃

圖58 花園村產(chǎn)業(yè)規(guī)劃圖

圖59 花園村“三生空間”協(xié)同規(guī)劃

圖60 花園村生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展布局

圖61 花園村村域旅游發(fā)展結(jié)構(gòu)

圖62 花園村村域道路交通規(guī)劃

圖63 花園村村域重要空間節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)

圖64 花園村民居整治

綜上所述,“三生空間”相互關(guān)聯(lián),牽一發(fā)而動(dòng)全身。對(duì)“三生空間”中的一個(gè)方面進(jìn)行了調(diào)整,那另外兩方面也勢(shì)必需要采取一系列適配措施。傳統(tǒng)鄉(xiāng)村的穩(wěn)態(tài)發(fā)展便源于三者之間關(guān)聯(lián)性的良好處理。以上就是我們對(duì)于“三生空間”的粗淺認(rèn)知,敬請(qǐng)大家批評(píng)指正。

作者簡(jiǎn)介:武聯(lián),男,長(zhǎng)安大學(xué)建筑學(xué)院院長(zhǎng)

(文章來(lái)源:中國(guó)城市規(guī)劃)

|